五、內在的故事主題:希望

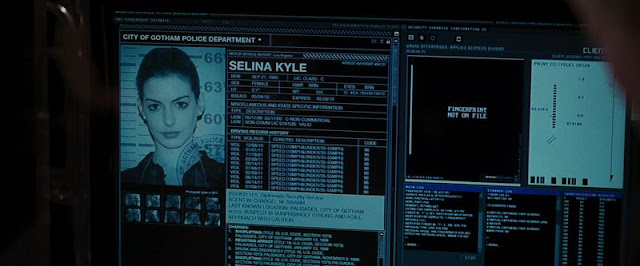

基本上這個主題是從城市的罪惡根源延伸出來的,瑟琳娜凱爾只是象徵城市底層人民的一個樣貌,但是城市底層還有另一個樣貌,而且這個樣貌比瑟琳娜凱爾更加地積極。瑟琳娜凱爾可說是城市罪惡的受害者,她不甘願地與其同流合污,但也期盼有朝一日可以脫離泥沼。

可是有另一種人,從不願同流合污,也不願干作受害者,他自己得到了勇氣,從淤泥中站起,努力向上改變自己、改變自己的生活,同時也努力幫助跟他一樣受困於城市罪惡的人們。他跟布魯斯韋恩有著相似的遭遇,但是他沒有阿福的陪伴,也沒有瑞秋的幫助,他也不是富有正義感的哈維丹特、外型亮眼的萬人迷。

他從不氣餒地努力前行,總是積極地用清亮的雙眼看著未來,堅信著未來總有著希望,曾經和朋友們一起崇拜著蝙蝠俠那行俠仗義的身影,甚至當蝙蝠俠陷入迷惘的時候,願意拉他一把,告訴他,他相信他。

John Blake: I don't know why you took the fall for Dent's murder, but I'm still a believer in the Batman.

「我不知道你為什麼扛下丹特的謀殺罪,但是我仍然相信蝙蝠俠。」

約翰布雷克是高譚市的希望象徵,雖然是非常地不起眼,總是作著一些跑龍套的小事情,就連援救公園南方出水口的警察任務都失敗了,即便他因為年輕而高喊著他不會戴上面具去跟罪犯搏鬥,因為怕對方來報仇。縱然最後的大戰他沒能參與,他只能聽著蝙蝠俠的建議,盡可能地帶著更多的人去避難,因為他還太弱小,還不夠強大到足以面對這場危機。但更重要的理由是,高譚市的未來需要他。

因為他不會在面對死亡的恐懼時而表現出害怕的模樣,因為他早已擁有了勇氣,讓他面對死亡的威脅而不顫抖。

但是,他也看出了政府官僚的問題,制度僵化的問題。明明眼前就有一件對的事需要去做,卻礙於僵化的制度而無法前行,他的正義感無法容忍這個制度,他需要能夠幫助更多人的方式。

這是諾蘭的羅賓,一個比布魯斯韋恩可能擁有更偉大的未來的角色,甚至比布魯斯韋恩更能扮演好城市守護者的角色,因為他早已擁有了勇氣,他是高譚是未來的希望,而且他會為高譚市帶來更多的希望。就像當初吉姆戈登為年幼的布魯斯韋恩所作的那樣。

Batman: A hero can be anyone. Even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know that the world hadn't ended.

「任何人都可以是英雄。即使是作一件簡單且令人安心的小事,就像替一個小男孩披上外套那樣,讓他知道世界還沒結束。」

這句話不僅是讓布魯斯韋恩選擇了戈登作為打擊犯罪的夥伴,也讓布魯斯韋恩記起了這個城市仍然有美好的一面,仍然有值得拯救的價值。

而這句話在黎明昇起其實是在頌讚約翰布雷克和與他一樣願意貢獻一己之力的無名小卒。

六、高譚市昇起

高譚市的希望並不在於最富有正義感的人手上。

Harvey Dent: The night is darkest just before the dawn. And I promise you, the dawn is coming.

「黎明之前的夜晚最為黑暗,但我保證黎明一定會來臨。」

Two-Face: It's not about what I want, it's about what's fair!

「我怎麼想不重要,機率才是一切!」

哈維丹特形象正面,受群眾喜歡,敢於挑戰權威,以打擊犯罪為志業,總是自動地站在群眾前頭,領著群眾向前走。但是遭遇到挫敗之時,他卻也是墮落的最快、最深,從一個極端變成另一個極端。

富利,說明白點,他就是一個官僚,不管他過去在基層和高登作過些甚麼,現在的他急於成名來升官,與其去追不知名的搶匪,不如抓到殺害哈維丹特的蝙蝠俠。面對班恩的圍城計劃,他選擇優先自保,因為他先考慮到的總是自己和自己的家人,當警察是為了餬口飯吃,不應該為此拼命。所以面對高登的勸說,他不為所動,他希望能躲在家裡靜靜等待風暴過去。

但當他看到蝙蝠俠回來與他們站在一起時,他從蝙蝠俠身上得到了勇氣,這個城市是屬於所有高譚市民的,不該每次都寄望別人來救,自己不站出來的話,這個城市永遠得不到救贖,永遠都會有下一個忍者聯盟要來摧毀它。

【Batman Begins】

Ra's al Ghul: Crime, despair... this is not how man was supposed to live.

「犯罪,絕望…這裡沒有人是真正活著的。」

蝙蝠俠已經給了這個城市勇氣,現在這個城市必須靠自己贏得勝利,必須要自己站起來,證明自己是活著的,不是冷眼旁觀坐視罪惡橫行街頭的行屍走肉。他們要為自己的城市戰鬥,不再依賴英雄,不再需要任何象徵來領導他們。

Foley: There's only one police in this town.

「這個城市只有一個警察。」

布魯斯韋恩作了他身為一個高譚市民該做的事,富利作了他身為一個高譚市民該做的事,吉姆戈登作了他身為一個高譚市民該做的事,瑟琳娜凱爾作了她身為一個高譚市民該做的事,約翰布雷克作了他身為一個高譚市民該做的事,許許多多的高譚市民都作了身為一個高譚市民該做的事。

I believe in Harvey Dent. I believe in the Batman.

And we must believe in us. We are the Gotham Citizen.

布魯斯韋恩走出了孤獨、得到了勇氣,且學著放手並將勇氣分給高譚市,高譚市得到了勇氣,真正地從跌倒中自己站起來,而且高譚�**棱o到了名為羅賓的希望。當布魯斯盡到了韋恩家族賦予給他的對高譚市的責任之後,他放下了蝙蝠俠,因為高譚市已經不再需要了,他放下了布魯斯韋恩,因為高譚市接下來可以靠自己了,而他則必需要離開高譚市,去尋找自己的新人生。

Thomas Wayne: And why do we fall? So we can learn to pick ourselves up.

「為什麼我們會跌倒?因為這樣我們才能學會自己站起來。」

PS:吐槽一下,有兩次危機都是韋恩企業的高科技裝備遭竊而引發的,微波發射器和融合反應爐。也許韋恩企業不要這麼急著把東西做出來就不會有這麼大的麻煩了。

【Jurassic Park】

Dr. Ian Malcolm: You stood on the shoulders of geniuses to accomplish something as fast as you could, and before you even knew what you had, you patented it, and packaged it, and slapped it on a plastic lunchbox, and now…

「你站在天才的肩膀上去盡快地完成某些事,在你了解它之前,你申請專利、打包它,然後現在要開始把它賣出去了…」

七、諾蘭與波頓

諾蘭的蝙蝠俠縱然是新開機的系列,但總是令我感覺到幾個有意與波頓的蝙蝠俠相呼應之處。以下就試著列出幾個相似點。

首先是第一集的蝙蝠俠都在故事最後得到了有蝙蝠圖案的探照燈。

其次是蝙蝠俠都在與小丑的對決中玩對撞的戲碼,波頓版是開蝙蝠戰機、諾蘭版是騎蝙蝠摩托車,而且結果都是蝙蝠俠失敗而墜機或是摔車。

第三是都安排了一場變裝舞會給布魯斯韋恩和瑟琳娜凱爾,而且都玩起了面具的梗,而且諾蘭版還加進了米蘭達的面具,算是升級版。

第四是都在電影的第二集中,蝙蝠俠都遭到不平之冤,成為公眾之敵。

第五是蝙蝠車都在不得已的狀況下進行瘦身,而且瘦身的方式也有雷同之處。波頓版的蝙蝠車為了穿過窄巷,拋棄了兩側的外殼,將前後輪從原本各自左右並排的方式變成一前一後的樣子。而諾蘭版的變形則像是只有兩顆輪子的版本,所以就變成機車,而不是像波頓版的火箭車。

第六是波頓版的蝙蝠俠都是發生在冬天,而且第二集還是那種雪下超大的冬天。諾蘭版在黎明昇起時終於看到了冬天,跟波頓版第二集一樣都有結冰的河面或湖面,而且都是有貓女出現的那集,是因為貓女跟冬天的相性比較合嗎?

第七則是再度說明黑暗騎士三部曲仍然是一個超級英雄電影,電影拍攝雖以可信度為出發點,但仍可注意到電影最後依然有著鮮明可辨識的奇幻色彩,最主要的原因仍然是提醒觀眾,蝙蝠俠是一個象徵,蝙蝠俠電影是一個充滿各種象徵的電影,追求可信度不是為了變成犯罪紀錄片,而是讓觀眾可以認同電影借用各種隱喻的手法所講述的一則寓言。

不是要我們去相信真的有蝙蝠俠存在,而是人人都可以成為英雄。

補充後記

這地方就是拍攝開戰時刻****現的奈何島,以及黎明昇起的再生池等佈景的地方-卡丁頓(Cardington)。這地方原本是停機棚,因為有著超乎尋常的室內空間,不管是挑高或是面積都是數一數二的大,加上是在倫敦近郊,交通方便,所以就被挑中了。

發現了嗎?開幕戲的這一景就是在卡丁頓外面拍的。

Bruce Wayne: What if he doesn't exist any more?

「要是蝙蝠俠已經不存在了呢?」

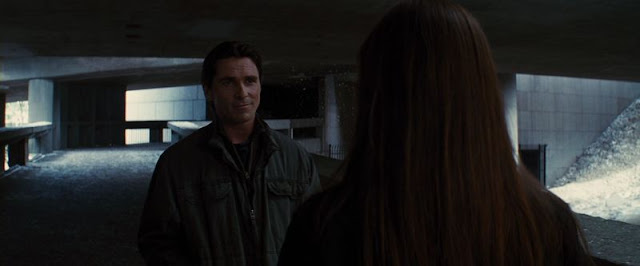

布魯斯韋恩來到戈登的面前,而且用的是跟開戰時刻首次和戈登見面時的樣貌,而非直接變成蝙蝠俠,為的就是想要再度確認,高譚市是真的需要蝙蝠俠,就跟當初一樣。

很佩服諾蘭可以利用【佔領華爾街】的真實行動,將之轉化成探討高譚市罪惡根源的問題,真是再適合不過了。

而且很討厭的是,同時也點出了現代金融經濟對所有人的生活影響是多麼地深刻,就算你把錢藏在床底下也沒用,當經濟崩盤的那一刻來臨,所有人都會破產。

雖然設定上是說,是為了便於在城市大樓間移動而設計的,但其實會發現蝙蝠戰機(The Bat)就是會飛的蝙蝠車,所以要把旋翼隱藏起來,讓它就像是蝙蝠車飛起來了,而這是向開戰時刻登場的蝙蝠車和黎明昇起的主題Rise呼應而生的新載具,象徵蝙蝠俠Rise。

看到這一幕就直覺地讓我想到銀翼殺手(Blade Runner),印象中諾蘭有說過,當初在設計開戰時刻的奈何島時,銀翼殺手的視覺印象是他的主要參考之一。現在,在黎明昇起中,蝙蝠俠開著一輛看起來就像是會飛的車,在罪惡的城市黑夜中飛行,然後在一片霧氣之中,緩緩降落在其中一棟大樓的屋頂之上。這簡直就是銀翼殺手的翻版。

黑暗騎士中幾乎看不到蝙蝠俠的這種模樣,在黎明昇起時讓蝙蝠俠的這種模樣再度重現,而且還讓蝙蝠俠和貓女一起在下水道再度重現了一次開戰時刻時的蝙蝠俠形象,那種來去無蹤、神出鬼沒的形象。

跟開戰時刻一樣的鏡頭。

曉得為什麼要吊走布魯斯韋恩的藍寶堅尼嗎?以前他也是開藍寶堅尼,但為什麼偏偏在破產後才會被吊車?就是因為他破產了,而不是因為他開的是藍寶堅尼,這表現出高譚市的警察仍然是在為城市上層富有權力的人們服務的,城市的根本問題仍然存在,而讓布魯斯韋恩從上層摔落到下層就正好可以突顯這個問題,而不是因為他是布魯斯韋恩、他開的是藍寶堅尼,而是因為他從有錢變成沒錢,從有權力變成沒權力,這跟我們自己的城市的問題是一樣的。

照片上的瑞秋看起來比前兩集的瑞秋都好看!?

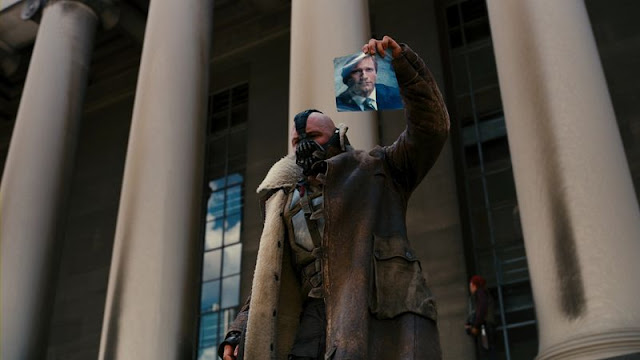

黑暗騎士中,小丑曾說:「One little old mayor will die, well then everyone loses their minds!」這個預言在黎明昇起時實現了。

自黑暗騎士開始,高譚市就沒有了奈何島的存在了,改成以類似紐約這類當代城市的形態,更加地貼近我們的生活和記憶。

高譚�**鬖酗@千兩百萬人口,但這麼多的市民卻在近半年的圍城中無所作為,班恩的最後審判就是圍城行動,圍城行動再次證明了高譚市民都是一群冷眼旁觀罪惡橫行的共犯,所以高譚市必須被毀滅。

偉大的城市依靠的是偉大的市民,而不是偉大的英雄或是象徵。

班恩設計的劫富濟貧的戲碼再度證明了高譚市民不過是罪惡的共犯,正如忍者大師所說的,高譚市沒有無辜者。

既然沒有無辜者,那這個城市就全都是罪犯,那憑甚麼有些人就該被關起來?只因為他們沒有錢、沒有權勢?

忍者聯盟也是個象徵,象徵著一個城市由內部開始腐敗之時,必然會出現,帶來毀滅的惡魔,而這個惡魔正是市民們用冷漠和縱容逐漸養大的。

黎明昇起這一幕只有象徵性讓警察出現而已,想想看,高譚市有一千兩百萬人口,那些傭兵有多少人?一萬人還是十萬人?要是高譚市民願意起來行動的話,這些傭兵早在半年前就被打敗了,在黎明昇起中,高譚市的醒悟只由三千名警察作象徵性的反抗來代表城市的力量正在醒來。

有時候就是缺了再往前一步的勇氣,若是有人願意踏出第一步,城市的力量將會醒來。

這時候蝙蝠俠不是在對抗犯罪,而是在領導群眾對抗暴政,帶領群眾奪回屬於他們的城市。

這一幕不是很有古老的騎士味道?亞瑟王率領他的圓桌武士,向莫桀掀起戰火,要奪回卡美洛?

塔莉亞(Talia)以完成忍者大師的遺願來向布魯斯韋恩報仇,但當初班恩守護的純真,在塔莉亞身上早已不見,僅有復仇的火焰。

印證了忍者大師對於憤怒的預言,若是不能克制憤怒,那終將會毀了你自己。而班恩願意無悔地跟隨塔莉亞前往火焰的地獄。

黎明之前的黑夜最為黑暗,但黎明終將來到。

人們不會知道誰救了高譚市,但是會知道高譚市為什麼活下來,不是因為蝙蝠俠的犧牲,而是蝙蝠俠所代表的,一個更重要的意義。

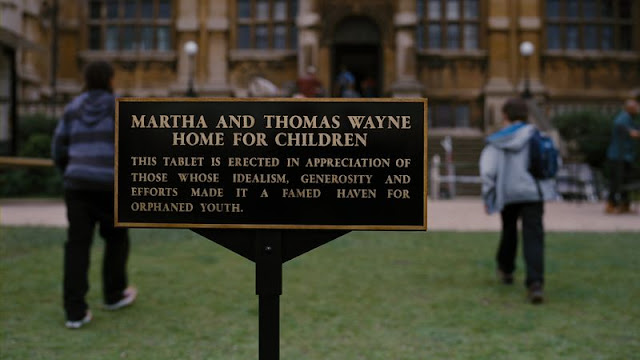

身為韋恩家族一員可以為高譚市作的最後一次幫助,真正地幫助到城市底層的人們,就像他父母所作的那樣。

退休並不是布魯斯韋恩不再當蝙蝠俠的理由,而是這個城市會自行找到下一個英雄,這個英雄可能就出身在名不見經傳的街頭陋巷之中,但跟他有一樣的理由,願意付出一切來成為這個城市的希望。

所以這個燈永遠都需要,因為當城市再度跌倒的時候,會需要它的。

不管是布魯斯韋恩還是高譚市,都成功地從跌倒中學會自己站起來了,而這就是Rise的真意。

你是否相信有一部電影是1+2=3的?我不信,但我相信有一部電影是3>1+2的。

三部曲:黎明昇起>開戰時刻>黑暗騎士。

Wiki