黑暗騎士:黎明昇起(The Dark Knight Rises)-需要從跌倒中自己站起來的不只是布魯斯韋恩

If you want to save the world you have to start trusting it.

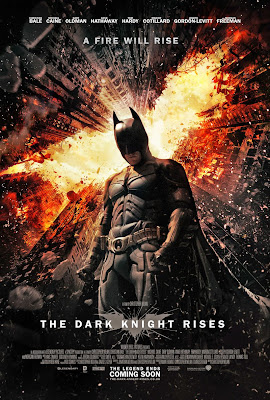

雖然黎明昇起的故事發生在黑暗騎士的八年後,但黑暗騎士和黎明昇起的關係比故事相距不到一年的開戰時刻和黑暗騎士更像是上下集。

但是,黎明昇起不只是單單只作為黑暗騎士的下集而已,只是試圖把黑暗騎士的故事延續下來,完成三部曲結局的工作。黎明昇起的野心比想像中的要更大,黎明昇起試圖回顧了開戰時刻中的關鍵元素,並且從中再度昇華,將一個講述了一次又一次的核心價值提煉出新的高度,開展了未來。

一、史詩感:IMAX和外景、佈景拍攝

有趣的是,黎明昇起利用了黑暗騎士遺留下來的缺憾與傷痕作為故事的引爆點,而被剝開的傷痕卻是用開戰時刻的核心提煉而出的新價值來療癒的。此外,更深入地把在開戰時刻和黑暗騎士之中未竟全功的蝙蝠俠任務做了一個最好的交代,高譚市需要的不是蝙蝠俠,也不是哈維丹特這種單一的象徵,而是一個希望,能夠存在於每一個人心中的希望,這才能給予高譚市未來。

同樣的,也從開幕戲來理解黎明昇起嘗試要做到的是甚麼。和黑暗騎士不一樣的是,黎明昇起在開幕戲之前刻意地用了一個黑暗騎士的鏡頭來提醒觀眾,這個故事雖然發生在八年後,但卻跟黑暗騎士息息相關。相反的,黑暗騎士卻沒有這麼作,倒是開戰時刻留了一個暗示性結局給黑暗騎士,這三部曲的關係真的是相當有趣。

還記得在黑暗騎士之中,克里斯多夫諾蘭首次並大量地使用IMAX來拍攝黑暗騎士,這多少是因為黑暗騎士的故事特性需求,是為了延續和持續擴展開戰時刻的史詩感。但黑暗騎士卻有一個遺憾,就是沒有壯闊的外景可與開戰時刻相比擬,而這個遺憾在黎明昇起的開幕戲就不敷存在了。在黎明昇起中,不僅有許多的壯麗外景戲,而且都還是用IMAX拍攝的,可以說在黎明昇起中同時辦到了開戰時刻和黑暗騎士的目標,而且IMAX拍攝的片段比黑暗騎士還要更多。

當然,黎明昇起的故事因為有架空的偏奇幻場景出現,所以攝影棚搭景拍攝也再度出現了,而且再度回到了當初拍攝開戰時刻的奈何島的卡丁頓機棚(Cardington),在此拍攝了兩個主要場景。

在黎明昇起中,不僅有大量實景拍攝的鏡頭(紐約、匹茲堡、諾丁罕、倫敦、洛杉磯、印度、蘇格蘭),也有搭景拍攝的鏡頭(再生池、班恩的下水道基地),而且除了和黑暗騎士一樣的城市上空IMAX鏡頭,更多了外景的IMAX畫面,黎明昇起在攝影上的企圖心更甚黑暗騎士,而且兼容了開戰時刻和黑暗騎士兩者的優點。

而在色調質感上,黎明昇起的開幕戲令人想到開戰時刻,但卻又沒這麼地濃,但也不像黑暗騎士那麼地清冷,來到了重建後的韋恩大宅更是明顯地令人想起開戰時刻的畫面,一種古老的感覺,即便那是一個座落在現代城市郊區的宅邸,但仍然提醒著我們就算經過燒毀和重建,有些古老的東西仍然存在於此地。而黎明昇起整部戲就帶著這種古老的氣息和開戰時刻相呼應著,一點也不像黑暗騎士這麼地明亮銳利。

除了一個地方,就是阿福提到的佛羅倫斯度假的幻想,這是一個關於希望的呼應,是為了突出和當下的現實不同之處,而這個幻想的畫面卻又恰恰和黑暗騎士如此地相近。那麼哪一邊才是現實?

開戰時刻像一個古老的惡夢、黑暗騎士像一個殘酷的現實、黎明昇起像一個不願醒來的夢、阿福的幻想似乎在提醒著布魯斯哪一邊才是現實。

二、外在的故事主題:城市的罪惡根源

在黑暗騎士,故事的反派是小丑,但因為小丑沒有過去、現在與未來,沒有任何可供辨識的存在可以讓他成為一個實在的角色來跟布魯斯韋恩連結,因此小丑變成一個象徵,一個和蝙蝠俠相反的象徵,但卻不是跟布魯斯韋恩有關聯的象徵,小丑是城市罪惡的具體化形象,是將整個城市的罪惡化作一個角色來跟蝙蝠俠對抗,讓蝙蝠俠在艱困中作出抉擇,是繼續前行或是改走他路。

而在黎明昇起中,反派回到了開戰時刻所描寫的忍者聯盟,並挑選了班恩來作為實踐忍者大師的正義繼承者,而且這一次,對於高譚市的罪惡有了更多層次的描寫。不會像開戰時刻那樣只有在前頭提到貧民區、組織犯罪、政府腐敗的問題而已,後面很快地就變成蝙蝠俠和忍者大師的宿命對決。也不會像黑暗騎士那樣,犯罪問題被擱置一旁,因為為了突出小丑的惡之化身而忽略或邊緣化了城市罪惡根源問題。

在黎明昇起中,為了讓城市罪惡突顯出來,諾蘭選擇了班恩的復仇計劃和貓女的登場來闡述這個問題。還記得黑暗騎士的結局對黎明昇起造成了甚麼效應?就是丹特法案的催生。丹特法案讓高譚市未來的八年成為一個治安高度良好的城市,因為丹特法案讓檢調有了神兵利器,可以用更有力的方式將所有的組織犯罪份子通通關進牢裡,而且保證罪犯不會被輕易放出,這讓高譚市的街頭回復了寧靜。

但是,丹特法案並沒有真正地消滅掉犯罪問題,只是把所有的犯罪通通掃進牢裡,將牢門看的緊緊的,不讓一絲一毫有犯罪復甦的危險洩漏出來而已。回顧一下開戰時刻,還記得湯瑪斯韋恩的話嗎?高譚市因為貧富差距以及經濟大蕭條而讓許多老百姓無家可歸,聚集成了高譚市的貧民區,也因此讓黑幫組織有了得以存活的根據地,而一定會有些人為了生存加了幫派,更有些人被逼上了絕路,變成了像Joe Chill這樣的人,而布魯斯韋恩的父母正是死在這樣的人手下。

高譚市的罪惡根源是幫派組織嗎?還是像Joe Chill這樣的人?或是佔據了高譚市下層的貧民區居民?事實上,高譚市的有力人士並不在乎這些,他們只是把所有的罪犯關起來而已,犯罪的根源從未去在乎過。所以,高譚市的貧窮仍然存在於下層的老百姓之中,而這就是班恩能夠讓忍者聯盟的計劃實現的原因。

在這裡順道再提一下班恩的藏身處,選擇了古老的下水道當作藏身處不僅是為了方便侵入韋恩企業的研究開發部門,更重要的是一個比喻、一個象徵。前述所提的高譚市的罪惡根源源自於貧窮的下層貧民區,而下水道則來自於比貧民區更深一層的所在,這是在比喻班恩的惡比高譚市的惡更為深層,來自城市底層的古老深處。

當往上炸開一個洞,侵入研究開發部的景象就更像是地獄的通道打開了,從中湧出了來自古老世界的惡魔,一個比開戰時刻對忍者聯盟的描寫還要更貼切的比喻、象徵。

然後這惡魔不僅使役了偽裝在和平假象之下痛苦存在的下層民眾,更掠奪了屬於上層社會的布魯斯韋恩和蝙蝠俠擁有的科技力量,將這一切轉變成惡魔的武器,延續了黑暗騎士中的假蝙蝠俠的問題,象徵沒有喚醒良知卻成了新一波的暴力對抗的靠山。

【The Dark Knight】

Brian: What's the difference between you and me?

「我和你之間有甚麼不一樣?」

Batman: I'm not wearing hockey pads!

「我不是穿曲棍球護具!」

這段對話看來很好笑,但細想一下,假蝙蝠俠穿了真的蝙蝠裝、開了真的蝙蝠車就會變成真的蝙蝠俠嗎?答案就在黎明昇起中。班恩奪取了韋恩企業的最高科技,但結果並不是出現很多蝙蝠俠,因為這些裝備、這些武器並不是構成蝙蝠俠這個象徵的必要之物。

在黎明昇起中多次提到戴面具的那個人,意指班恩。

【The Dark Knight Rises】

They work for the masked man.

「他們為戴面具的那個人工作。」

Why does he wear the mask?

「他為什麼戴面具?」

No one cared who I was until I put on the mask.

「沒人在乎我是誰,直到我戴上了面具。」

但為何不直指班恩,而要說戴面具?因為是為了和蝙蝠俠、布魯斯韋恩比較而刻意這樣設計對話的,就是要強調班恩和布魯斯韋恩之間的相似與相異之處。

關於面具,黎明昇起中還有很多地方也用到了,包含布魯斯韋恩和約翰布雷克之間的對話,和米蘭達與瑟琳娜凱爾在化妝舞會的一幕等等。關於面具的橋段設計都是為了這句話。

【Batman Begins】

Rachel Dawes: But it's not who you are underneath, it's what you do that defines you.

「你的面具之下是誰並不重要,而是你的所作所為決定了你是誰。」

當然,有反面也必然有正面,而正面的代表角色就是貓女-瑟琳娜凱爾。選擇貓女可不是為了讓布魯斯韋恩可以交新女友這麼簡單而已-福克斯的笑話。

諾蘭的貓女雖然也是根源自漫畫的創作而來,但是為了突出黎明昇起欲表現的城市罪惡多面性,貓女是最適合用來表現這個主題的角色。貓女最初的行動就是在韋恩大宅,是為了盜取布魯斯韋恩的指紋而來(珍珠項鍊是順便的)。盜取指紋的目的是為了取得一個傳說中的程式,一個輸入姓名和生日就可將過去一概抹去,擁有一個全新人生的神奇程式。

瑟琳娜凱爾也說了,她最初的犯罪是為了生存,而有了第一次就會有第二次、第三次,永遠也停不了手,就像謊言一樣,說了第一個謊就必須說第二個、第三個、和更多的謊來圓第一個謊,直到再也不想要過這樣的生活,想要一個重新開始的人生。

瑟琳娜凱爾就是高譚市貧民區的縮影,貧窮就是她們生活,而為了活下去,犯罪也成了他們生活的一部分,但他們並不是自願如此,而是像Joe Chill這樣被生活逼得不得不如此,因此當瑟琳娜凱爾有能力可以擺脫貧窮的生活時,她也就會希望能夠重新開始,擁有一個新的人生,沒有過去種種不堪的人生。

【The Dark Knight Rises】

Bruce Wayne: Proceeds go to the big fat spread. It's not about charity, it's about feeding the ego of whichever society hag laid this on.

「募款收入都拿去買了這些奢華的食物。這不是慈善活動,這是上流社會的虛榮。」

Miranda Tate: Actually, this is my party, Mr. Wayne.

「事實上,這是我的派對,韋恩先生。」

Bruce Wayne: Oh.

「喔。」

Miranda Tate: And the proceeds will go where they should, because I paid for the big fat spread myself.

「而且善款都是用在公益事業上,因為食物的錢是我出的。」

Bruce Wayne: That's very generous of you.

「你真慷慨。」

Selina Kyle: I take what I need to from those who have more than enough. I don't stand on the shoulders of people with less.

「我只是從那些擁有遠比需要更多的人身上拿取我需要的。我從不對那些貧窮的人下手。」

Bruce Wayne: Robin Hood?

「羅賓漢?」

Selina Kyle: I think I do more to help someone than most of the people in this room. Than you.

「我想我幫助過的人比這間屋子裡大多數的人都還多。謝謝。」

Bruce Wayne: I think maybe you're assuming a little too much.

「我覺得你可能把自己想太好了些。」

Selina Kyle: Maybe you're being unrealistic about what's really in your pants other than your wallet.

「要是你沒有錢,有哪個女人會對你感興趣。」

Bruce Wayne: Ouch.

「真傷人。」

與其說小丑代表了城市的罪惡,不如說貓女才是高譚市罪惡的真實,小丑其實是高譚市罪惡的扭曲和純粹化的結果。

安排貓女的登場除了反應下層人民的心聲之外(若有機會脫離貧窮,誰願意犯罪?若有機會重頭再來,誰也願意奮力一搏),最重要的是出現在布魯斯韋恩的面前,讓布魯斯韋恩真正地看到高譚市的下層民眾的真實樣貌。

布魯斯韋恩從未去到高譚市的貧民區看看那邊的生活,除了被瑞秋開車載著經過一次之外,布魯斯韋恩從旅行回來之後就忙著打擊犯罪,沒有多少時間走到城市的底層去看看貧困的人民,去看看罪惡的溫床中其實有著更多像瑟琳娜凱爾這樣的人,為了生活挺而走險,但她心中的善良卻遠比上層的富人更多。

而當布魯斯韋恩用主觀的看法批評米蘭達的派對時,出身貧困的米蘭達也毫不客氣地指正布魯斯韋恩。事實上,布魯斯韋恩除了變裝成蝙蝠俠努力打擊犯罪之外,他沒有作多少真正關心這個城市的事情,應該說他對這個城市的真實變得太不在乎,他變得只在乎何時可以穿上蝙蝠裝。

一切都發生在八年前,當蝙蝠俠開始改變高譚市的時候,小丑的出現給布魯斯韋恩造成了嚴重的創傷,雖然他有足夠的意志堅持過去,可以承受住所有的指責,繼續為正確的事情而努力,但有一點是布魯斯韋恩沒有辦法超越的-孤獨。

【Batman Begins】

Rachel Dawes: Your real face is the one that criminals now fear. The man I loved - the man who vanished - he never came back at all. But maybe he's still out there, somewhere. Maybe some day, when Gotham no longer needs Batman, I'll see him again.

「真正的你是犯罪剋星。我所愛的那個人消失了,他從未回來過。但也許他仍在這裡,某處。也許某一天,當高譚市不再需要蝙蝠俠時,我會再度看到他。」

這句話不僅是推動黑暗騎士的布魯斯韋恩想要放下蝙蝠俠的力量,也是促成黎明昇起的布魯斯韋恩變成如此孤獨隔絕於世的原因。布魯斯韋恩和蝙蝠俠本來就是一體兩面的,沒有哪一個是面具是偽裝出來的,但是瑞秋愛的是原來那個布魯斯韋恩,而不是變成半個蝙蝠俠、半個布魯斯韋恩的他。他本來有機會、或者說他以為自己有機會可以不再變成蝙蝠俠,但結果卻間接害死了瑞秋。

在失去瑞秋之後,他找不到理由繼續成為布魯斯韋恩,因為需要布魯斯韋恩的人已不在了。而因為蝙蝠俠擔下了哈維丹特所犯的罪,促成了丹特法案的推動,整個城市對犯罪不再寬容,所有的罪犯都被關進監獄,毫無商討的餘地,高譚市也不再需要蝙蝠俠出來打擊犯罪了。他不知道自己為何而活?沒有人需要布魯斯韋恩、也沒有人需要蝙蝠俠了。

所以當班恩出現時,他其實很開心,他終於找到他的葬身之地,他希望能和班恩一起消失,讓他在最後一次被需要之後便消失。

【The Dark Knight】

You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain.

「你可以像一個英雄般死去,或...」

但是瑟琳娜凱爾的出現改變了他,高譚�**晹釩雃h像她這樣的人,是他從未注意到過的,就像那間孤兒院,在他自憐自艾地把自己關起來的八年間,高譚市有很多地方需要的不是蝙蝠俠,而是韋恩家族和韋恩企業的財富、智慧和力量,而不是蝙蝠俠的生命,或是布魯斯韋恩的生命。

就像他的父親湯馬斯韋恩所作的那樣,高譚市讓韋恩家族富有,韋恩家族則盡力回報高譚市,建設經濟的高架鐵路、供應全市自來水系統、湯馬斯的義診、瑪莎的社區志工…等等。在新的韋恩大樓旁邊還是有出現高架鐵路,雖然電影中不再需要它,但是仍然在畫面上留下一個區域給它,象徵著這個城市和韋恩家族是如此地息息相關。就算是舊的韋恩大樓消失了、自來水系統消失、奈何島消失,但仍舊保留了一點點空間給高架鐵路,在黑暗騎士中也是如此。

Alfred: This city needs Bruce Wayne, your resources, your knowledge. It doesn't need your body, or your life. That time has passed.

「這個城市需要的是布魯斯韋恩,你的資源,你的知識。不需要你的身體或你的生命。那個時代已經過去了。」

班恩的計劃反應了高譚市的問題仍在(而這也是為何忍者聯盟需要再度出現的原因),只是表面上裝作沒看到而已。貓女的現身則告訴了布魯斯韋恩高譚市的問題並非不可解,只是需要的不是蝙蝠俠,而是布魯斯韋恩。

三、內在的故事主題:布魯斯的孤獨

但布魯斯韋恩該怎麼作?阿福給出了答案。

Alfred: You see only one end to your journey. Leaving is all I have to make you understand, you're not Batman anymore. You have to find another way. You used to talk about finishing a life beyond that awful cape.

「你只看到你的人生唯一的終點。離開是我唯一能讓你了解的辦法,你不再是蝙蝠俠了。你必須找到新的人生。你曾經討論過脫下斗篷的生活。」

但那時的布魯斯韋恩還辦不到,因為他受困在瑞秋的思念中,他受困在孤獨之中,與其說高譚市需要蝙蝠俠,還不如說他需要蝙蝠俠,所以希望高譚市需要蝙蝠俠、他才可以扮成蝙蝠俠來得到生存的意義。

Miranda Tate: Bruce, if you want to save the world you have to start trusting it.

「布魯斯,如果你想要拯救世界,你就必須開始相信它。」

但他相信高譚市若是沒有他的保護,不管是上街頭打擊犯罪或是替丹特扛罪,高譚市就像個小嬰孩一樣,沒有他的照顧一定會回到過去那個罪惡橫行的時代。

但是阿福和米蘭達都不約而同地說了類似的話。把真相交給世界,然後必須去相信世界會自行作出最好的選擇,所以我們必須離開,必須放手。

Miranda Tate: Destroy the world's best chance for a sustainable future?

「摧毀這個世界最好的永續能源?」

Bruce Wayne: If the world's not ready, yes.

「如果這個世界還沒準備好,是的。」

布魯斯韋恩的答案明顯地反應了他的心態。而這又是黑暗騎士談到的關於力量的問題。

【The Dark Knight】

Lucius Fox: This is too much power for one person.

「對一個人來說,這個權力太大了。」

Batman: That's why I gave it to you. Only you can use it.

「這就是為什麼我要把它交給你。只有你能使用他。」

權力不只是反應在是否擁有力量而已,最重要的是反應在心態上,怎麼看這個世界才是一個人對權力癡迷的程度。而布魯斯韋恩在經歷了黑暗騎士的創傷之後,孤獨地一人背負起了一切,結果就是把自己架高到一個過高的高度,他或許沒用核彈的力量來威脅城市,但他對待高譚市就像對待小孩一般,執著地認為高譚市需要他,但其實是他需要高譚市,只是他不願意承認,所以高譚市變成他眼中長不大的小孩,永遠都需要蝙蝠俠的照顧,這不就是權力的傲慢嗎?

阿福看出了布魯斯韋恩的孤獨,他要救他就必須離開他,讓布魯斯韋恩學會自立,學會成長,了解到真正失去一個人之後才真正懂得自己生活的道理,因為這裡還有一個永遠關心他的人。

米蘭達看出了布魯斯的傲慢,也當場批評了他,這個世界不像他想像的這麼脆弱,不需要你來幫世界裁斷甚麼是對的、甚麼是錯的,甚麼時候才準備好。話說,米蘭達看的其實比布魯斯遠且樂觀,但最後作的事情卻又這麼極端,實在是猜不透啊∼

四、內在的故事主題:恐懼

恐懼從開戰時刻開始就被定調成蝙蝠俠的核心,但不管在開戰時刻或是黑暗騎士,恐懼雖有各種面向,但恐懼並未真正地深入表現出核心該有的價值,或者說,開戰時刻和黑暗騎士太過於強調恐懼造成的視覺印象,像是開戰時刻的藍花提煉物的幻覺、黑暗騎士的小丑象徵,但都沒有觸及到足夠深的內涵。

黎明昇起則特地花了篇幅帶回開戰時刻最初的源頭,重新詮釋一次恐懼,而且是真正地把恐懼的各種面向一次描寫到位。

在開戰時刻中,湯馬斯韋恩只講過一次,之後由阿福不斷地一次又一次的講給布魯斯聽,幫助布魯斯渡過各種難關,現在又輪到布魯斯回憶起這句話最初傳達給他的人,而不是由洞中的蝙蝠將他驚醒,而是由父親的話語將他點醒。

【Batman Begins】

Thomas Wayne: And why do we fall? So we can learn to pick ourselves up.

「為什麼我們會跌倒?因為這樣我們才能學會自己站起來。」

當布魯斯又蹲回牢裡陷入迷惘的時候,這一次他不再是被惡夢中的蝙蝠驚醒,而是父親的話,不是透過阿福轉述的,是最初父親對他說的話。那一次,他還沒有力量,不管是精神或是肉體。這一次,他墜入再生池,沒有父親會下來救他。

開戰時刻的恐懼是蝙蝠。童年時的布魯斯韋恩被蝙蝠嚇到,直到成年後仍不時會夢見有蝙蝠的惡夢,這個惡夢同時也是他軟弱的提醒,因為他的軟弱而讓他的父母走進了那個巷子,害死了他們。所以這個惡夢既是童年的現實恐懼,也是童年的精神傷害,圍繞不去地在提醒著他,是他害死了他的父母。

他將這個恐懼化作力量與它共存,成為蝙蝠俠,把他的恐懼帶給那些殺害他父母的犯罪者,不再追求形式上的復仇,而是一種精神上的報復。罪犯殺害他父母造成他的恐懼,現在他將恐懼實體化後,籠罩在所有的犯罪者身上。

黑暗騎士的恐懼是小丑。蝙蝠俠的恐懼只針對犯罪者,但小丑的恐懼是針對所有人,小丑帶來的恐懼更具威脅性,不像蝙蝠俠的恐懼只能抑止犯罪而已,小丑的恐懼可以讓城市陷入混亂,更甚過機械的力量。但最後,蝙蝠俠仍然沒能打敗這個恐懼,這個恐懼只是暫時性地被阻止了,而布魯斯韋恩和高譚市卻為此付出了巨大的代價。

而黎明昇起的恐懼又是什麼?

最初,布魯斯韋恩用憤怒來對抗恐懼,用憤怒來操控恐懼。但這卻不是真正地面對恐懼的方式,所以忍者大師提醒他,小心使用憤怒,別讓憤怒控制了自己。

但事實是,恐懼是因為軟弱,因為無法承認自己的軟弱、無法改變自己的軟弱,所以用憤怒來武裝自己,來讓自己變得比恐懼顯得更有力量,這可以暫時性地控制自己的恐懼,但卻對純粹的惡帶來的恐懼沒有任何作用,因為那個恐懼遠遠超過人所能理解的巨大。

在面對班恩的時候,布魯斯又再一次地使用憤怒的力量來駕馭恐懼,期望憤怒能帶給他力量,但班恩也是出身自忍者聯盟,所以他很清楚憤怒力量的極限所在,而且他品嘗過更多的恐懼,他的力量不會輸給布魯斯,不管是肉體上或是精神上。布魯斯會敗不會只是因為承平時期的疏於訓練而已,而是精神上的力量遠不如班恩這般強韌。

不過,班恩從未逃出過再生池,所以他並沒有理解到恐懼力量的真相,因此他把布魯斯韋恩丟進再生池只是要他品嘗他過去所經歷過的地獄,並沒有想過再生池的真正意義-得到恐懼的真正力量而重生。

Blind Prisoner: You do not fear death. You think this makes you strong. It makes you weak.

「你不害怕死亡。你認為這帶給你力量,但卻使你虛弱。」

Bruce Wayne: Why?

「為什麼?」

Blind Prisoner: How can you move faster than possible, fight longer than possible without the most powerful impulse of the spirit: the fear of death.

「你要如何比可能辦到的速度還快,而且持續長久的戰鬥,在沒有最有力的靈魂衝擊下:對死亡的恐懼。」

Bruce Wayne: I do fear death. I fear dying in here, while my city burns, and there's no one there to save it.

「我的確怕死,我怕死在這裡,看著我的城市燃燒,而且沒有人能拯救它。」

Blind Prisoner: Then make the climb.

「那就爬出去。」

Bruce Wayne: How?

「怎麼作?」

Blind Prisoner: As the child did. Without the rope. Then fear will find you again.

「就像那個孩子一樣,沒有用繩子。然後恐懼將會幫助你。」

對死亡的恐懼將會幫助你得到甚麼力量?

不是憤怒,而是勇氣。

為了生存,為了見到明天的第一道曙光,想要活下去就必須戰勝恐懼,唯有勇氣才能在你跌倒的時候學會自己站起來,不依賴別人,不僅是對布魯斯韋恩而言,也是對高譚市而言。所以當布魯斯韋恩學習到勇氣的真諦,他就自然明白了高譚市的未來在哪裡,以及他應該為高譚市作些甚麼,同時,他也理解了阿福的話。

他因瑞秋的死而在人生的旅途上跌倒,他不想站起來,他害怕面對沒有瑞秋的生活,他一直活在過去的日子裡,唯有扮成蝙蝠俠可以稍稍聊慰他的孤獨和自憐自艾。現在他從再生池中得到了勇氣,他不僅是可以站起來面對班恩的恐懼,也可從自己的人生中站起來繼續新的人生。

而現在他要把勇氣交給高譚市、交給高譚市的未來,當高譚市擁有勇氣的時候,高譚市就不再需要蝙蝠俠了,當然也不會需要哈維丹特或是任何象徵,因為高譚市已經學會如何從跌倒中自己站起來,不再需要任何人的幫忙、呵護。

【Batman Begins】

Thomas Wayne: And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up.

「為什麼我們會跌倒?因為這樣我們才能學會自己站起來。」

【The Dark Knight Rises】

Miranda Tate: Bruce, if you want to save the world you have to start trusting it.

「布魯斯,如果你想要拯救世界,你就必須開始相信他。」

不過,如果米蘭達知道班恩把布魯斯韋恩丟進再生池的話可能會要班恩考慮一下的。但也很難說,因為米蘭達爬出再生池的理由和布魯斯韋恩略有不同。米蘭達爬出再生池並不是為了求得新生,而是為了活著把她的父親帶回來拯救母親並向這個地獄復仇。