引用:

|

作者PC3

其做法可能變成需要

彎折電晶體腳90度

更換適當的短銅柱;

power背部直接與大片的散熱片結合(得注意到絕緣)

但熱穿透鋁片的熱效率是否會較佳?

另外晶體高頻切換雜訊

與二次銲接阻抗

其實外行的我從整顆Power看來,

IC板本身已有許多的焊點

或許是外行,可能就認為多一兩個焊點並沒有太大的差異

另外想請教若不透過原先IC板的銅箔線路,

而直接採用實心銅線另電晶體接於相對應的零件上

(電晶體引腳A>實心銅線>對應之零件引腳A)

是否也就能直接避開二次銲接阻抗

倘若能...

|

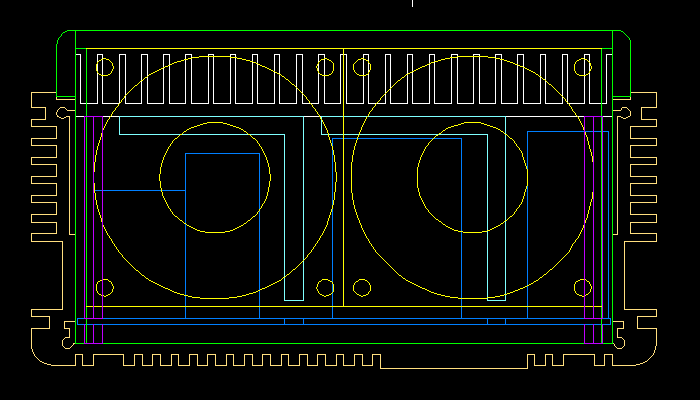

您現在看到的設計已經是第三版了,

把散熱片改在POWER背面然後把晶體折90度銲在背後的確是第一版設計規劃時的想法,

第二版的設計是全鋁殼,

無奈也是沒有鋁料,工廠也不願意為了我只要30公分而進一整批料條,

無奈之下只好更改設計成第三版,有就是現在看到的這樣。

不過第一種晶體直接翻轉在電路板背面的做法在熱傳導上比第二版以及第三版的設計更加直接也更好。

因為不需要再用L型的鋁板導熱到上方的大散熱片。

傳導模型上,拿掉了L型鋁板的熱阻抗又減少了兩個。

這回答了您第二個問題。

不過您應該改成熱傳導效率來描述會比較容易理解。

但是後來發現有個問題就是晶體腳位,後端輸出的蕭基二極體腳位是對稱的,

所以翻轉180也OK,不會有影響。

但是一次側﹝110V輸入端﹞的高壓開關的切換MOS-FET還有待機5V供電晶體腳位是非對稱的,

而POWER又是兩兩零件面對面並聯,因此若翻轉180度之後,零件是外觀面朝向散熱片,

而非散熱接觸金屬本體那一面朝向散熱片。

在找不到適合散熱片還有晶體腳位橋不定的情形下我放棄了晶體背在電路板後方的設計。

多一個銲點就多一個阻抗,無法避開。

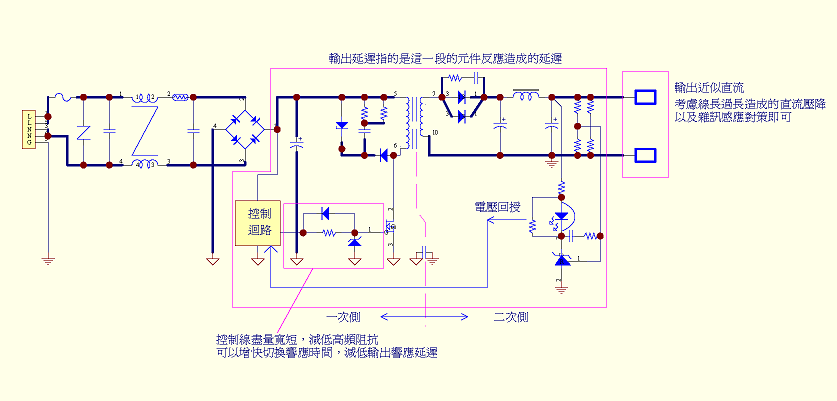

MOS-FET 的GATE腳控制訊號是帶有頻率的,為求能夠快速的反應輸出負載的變化,

這一條控制線必須盡量減小阻抗,減小阻抗可以使控制端以及被控端的壓差減小,

從而使MOS-FET可以迅速響應控制IC的輸出。

而這有兩種方法,

一個是在PCB佈局的過程中,控制線必須寬且短。直接由控制IC引出後馬上到MOS-FET。

但是往往有困難,因此使用跳線,然而這一顆POWER在控制線上使用了三根跳線,

而且距離有點遠,因此必須在改造的時候盡量再避免增加控制線上的高頻阻抗。

所以最直接的方法就是減少銲點,距離縮短。

波形的話手邊已經沒有圖了,磁片已經洗掉,之前有用示波器抓下來。

12V加重載時的電壓降步論是原本的POWER還是改過的POWER最後都會回復到11.92V,

但是,控制線加長的POWER到達穩態的時間比原本的POWER慢了3.5mS。

看起來是很短,但是後端如果是沒有穩壓的裝置可能都會誤動作。

像是硬碟直接吃12V的馬達驅動IC,或是光碟機的馬達驅動IC。

因為不想更動原設計太多,

而且我之前也有提到我也還在學習切換式穩壓器工作原理及結構中,

所以只要牽涉到太過複雜的改裝方式都會被先淘汰。

POWER本身12V以及5V並沒有做像ATX24Pin 3.3V的終端回授,

因此電壓回授點是拉在輸出端L/C的電容正端上面,

所以這裡指的切換延遲是指在一次側切換晶體到二次側變壓器輸出到輸出端L/C濾波的延遲。

在輸出端L/C濾波之後輸出的電壓以及電流近似直流,

因此只要考慮線長造成的直流壓降以及線長過長而從周邊裝置引來的雜訊,

所以在線材要接裝置的那一端才加上EMI Core濾除MHz等級的高頻干擾。

簡單來說大概是下圖這樣吧。

To aronyuan

好久沒見你啦~~

開班授課?............不要啦,工作都忙死了。

私底下問我沒關係。

這台啊....目前已經破160張小朋友了。最貴的是RAM。

Tiger Ultra

甘溫啦,﹝己臺裡雜萬每牟?裡袂愛20台蹭裡撒把萬,修啦!﹞

To sakura26

別這樣說,動手都是樂趣,謝謝啦!

To Nerine

除非我工作被炒魷魚了........不然..........哈哈哈