|

PCDVD數位科技討論區

(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)

- 影片討論區

(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=7)

- - [影展]完全費里尼

(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=750119)

|

|---|

[影展]完全費里尼

「完全費里尼」:訪策展人王派彰

原文出處 : http://movie.cca.gov.tw/Case/Conten...D=401&Year=2007 (台灣電影筆記)  什麼是一個影展的視野?是需求,還是趕流行? 2003年我們舉辦「小津安二郎影展」時,觀眾多是中年人,而非一般台灣影展常見較為年輕的觀眾群,這次「完全費里尼」,我想也是如此。如何讓看電影變成一種需求?這是我們在做這一類導演回顧影展時,想去努力達成的。 所謂「喜歡電影」是:你發現電影帶給你什麼新的視野,會感覺飢餓,看完一部會想去看第二部,不停地去吸收。譬如說:台北金馬影展,雖然表面上票房不錯,但觀眾看完影片後就沒了,接著就在等明年會有什麼新的東西出現,這種現象比較類似一種「流行」,而不是基於「需求」來看電影。 影展有非常多種,各有它該存在的理由,但台灣的官方單位好像只在乎票房和新聞曝光。就像金馬影展,它的功能有點類似坎城、威尼斯影展,旨在介紹新的大師作品及年度好影片,但若要求它具有「視野」,基本上有先天的困難。像今年威尼斯影展就有法國的評論寫說它有一種「戰爭關注」的視野,這太好笑了!你或許只能說:「最近剛好有很多跟戰爭相關的電影。」 台灣缺乏真正有「視野」、有「想法」的影展,因為我們完全沒有這樣的資源。我覺得在台北至少要有一個往這個方向努力的影展,所以,我們嘗試著利用「國民戲院」的資源來朝這個方向運作,但這種想法在中南部完全行不通。例如上一檔「聲音影展」在中南部做免費放映時,遇到有現場觀眾反映:「看不懂!乾脆放歌仔戲給我們看好了!」諸如此類的問題會出現。但是,我相信中南部一定也有愛好這類影片的族群,卻因為免費放映的設計,導致真正想看的觀眾可能索不到票。「國民戲院」顧名思義好像要放映一些普羅的、大眾的電影,但我認為,台灣這樣的影展實在太多了。 什麼是一個導演的視野?是記者,還是藝術家? 有些人會指責老一輩「台灣新電影」的導演(譬如:侯孝賢、楊德昌)不照顧市場、不注重宣傳,而現在新一代的年輕導演關心市場、懂行銷。但事實上,你會發現那種「跟電影(或者說跟著『導演』)一起成長的東西」不見了!費里尼的影片就是一個典型的例子。 我第一次接觸費里尼的電影是《生活的甜蜜》,是電影資料館舉辦的「世界名片大展」,在台大的活動中心放映,那張票根我到現在還保留著。我那時才二十歲左右,那強烈的觀影經驗幾乎像是晴天霹靂,看完後,我獨自騎著腳踏車在台北逛了一下午,逛到天都黑了,不知道該怎麼辦。因為他似乎藉著電影告訴你某種人生道理:「人生就是如此,你再怎麼掙扎也沒用!」 很多人都喜歡費里尼早期的作品,因為敘事清楚且帶有一種感傷的情懷,很容易被打動;而對於他後期的作品,多半會覺得天馬行空、不知所云。但這就是我所要講的,費里尼他將困在創作的侷限環境裡、他自願進去那個地方,然後試著脫困出來。有沒有成功?是另外一回事。我常常會說,我比較喜歡「失敗」的電影,導演企圖拍些什麼,但沒做出來,也許不是結構完整的故事。任何藝術創作其實往往是藝術家把自己放在某個困境當中,然後想辦法從中脫困而出。德勒茲(Gilles Deleuze,1925-1995)說過:「常常有人會說,我有一個不錯的故事很適合拍成電影,或是這個故事很悲慘,拿來拍電影一定賣……,這些人應該當記者,不是藝術家。」好萊塢的電影懂得如何透過一個故事感動觀眾,就像台灣近年來的紀錄片很賣錢,也是同樣的道理。 費里尼是最符合「國民戲院」精神的導演 費里尼從來都不是一個知識份子,他喜歡的東西都是一般義大利人所喜愛的,用台灣的說法就是:「很民粹」。但令人很驚訝的是,費里尼居然可以從很普羅、很大眾的東西中抽取他需要的東西來,帶著他的觀眾走得那麼遠。 費里尼1993年過世那天我人在法國,當時在法國這是一件頭條新聞。我印象很深刻的是,當天晚上幾乎所有的電視台都播出特別報導、做相當長時間的回顧及影片放映等等,這讓我覺得相當錯愕。費里尼對喜歡電影的人來說,當然是很有名的大師級導演,但我沒想到,那個狀況好像是每個人都認識、都喜歡費里尼,這有點顛覆了我們對費里尼電影所認為的「藝術」或是「小眾」的印象。更甚者,當時談論最為熱烈的還不是費里尼被認為「更普羅、更好懂的」早期的電影,而是他後期的電影帶給了大家多少天馬行空的想像力等等。 一般我們可能會認為「沒有講一個清楚的故事」的電影就叫做「藝術電影」。而費里尼後期的作品幾乎全都是如此,根本沒有一個敘述主軸。但是,為什麼有那麼多人好像都看得懂他的電影?「看得懂、看不懂」其實對有些觀眾來說不重要,費里尼的電影有一種能力可以讓觀眾進入自己的想像世界,而非只是呈現導演的想像世界,費里尼不會給觀眾一條很明顯的線索,而是給N條線索讓觀眾從中去找到自己要的東西。可以說,費里尼就是靠著這樣的方式,讓研究電影的人那麼喜歡他,而一般的觀眾也會覺得他很棒! 他嘗試著給觀眾他們想要的,也嘗試著透過自己的力量去拉觀眾,引領觀眾前往更遠的地方。 獨樹一格的電影視界 費里尼一直被爭論的就是,他的電影到底算不算是義大利「新寫實主義」時期,但我覺得那一點也不重要,他早期的電影有完整的敘事結構、悲壯的結局,一開頭強而有力的音樂,和義大利的歌劇有點類似。但是從《生活的甜蜜》、《八又二分之一》開始,他很快的就轉向很抽象的世界。 還有一個說法是:「不懂義大利文的人根本看不懂費里尼的電影。」因為他的電影都是連珠砲式的,人物的對話就像是完全不經思考脫口而出。但是費里尼從來不現場收音,都是採事後配音,可見這種連珠砲式的內容全都完整地在他的腦海裡,他就是從生活中觀察一般人所呈現出來的樣貌,從中擷取,用他自己的方式呈現出這樣的氛圍。 當我們試著用學術的方式(譬如:符號學)來研究費里尼電影時會碰到困難,完全抓不到費里尼帶領觀眾的方式,因為他使用的不是知識份子或是一般電影語言的方式,他用的是影像的語言。他是從普羅文化(譬如:漫畫)中去擷取他對於影像的感覺,他不像高達(Jean-Luc Godard)那樣,人家是從小看電影長大的影癡,完全知道電影該怎麼拍。我前幾天才悟出一個道理:幫忙剪接這次影展預告的學生,是世新畢業、本身也非常喜歡看電影,他告訴我因為從來沒看過費里尼的電影,他不知該如何剪接。這當中非常好玩的一件事是,在台灣教電影的老師不會放費里尼的電影給學生看,因為很難用一般分析電影的理論、方法去分析費里尼的電影,也很難只放片段,只能從頭放到尾。 Absolute Fellini:「完全/絕對」費里尼 「完全」費里尼在字面上的意義,可以說是我們這次完整放映費里尼的23部電影拷貝(在亞洲這是第一次);但事實上,在他的電影裡,幾乎每一個人物都帶有某種小孩的特質,無法或是寧願不長大,想達成某種願望,但永遠做不到。他懂得如何給觀眾一個破碎的東西,但那個破碎是無限的。所以,「完全」事實上是「不完全」,費里尼透過「絕對的壓制的力量」,讓觀眾得不到滿足但又不放棄的繼續在他的電影中尋找。觀眾看完之後,走出電影院時才會忽然覺得自己得到了什麼,觀眾必須自行去組織起來,從中找到自己要的東西。 在成為電影導演前,費里尼曾是知名的漫畫家。他在訪問中曾說:「插畫是讓我用眼睛看到電影的第一步。」就像影片《大路》,她是先畫出了女主角Gelsomina的形象,才逐步從角色塑造發展出完整劇情脈絡。也是這樣特殊的創作方式,讓這次難得遠渡重洋而來的大師真跡手稿,顯得格外珍貴! 其實我們早在兩年多前就想策劃「費里尼」專題,但他的影片幾乎都是版權和拷貝分離,一番詢問下來,發現若要全部放映需要上百萬的經費,所以一直沒做成,這也是去年後來改策劃「布列松影展」的原因,因為費里尼太貴了!而且義大利最大的製片廠「Cinecittà Holding Spa」 一直無法提供拷貝可以來台的時間(因為2003是費里尼逝世十週年紀念,全世界都在舉辦回顧展,直到近兩年,這批拷貝才沒那麼「搶手」)。到了去年下半年,我們才確定拷貝今年可以來台,但我們還得另外解決版權的問題。這當中也發生了和義大利溝通不良,版權費從我們原先以為的以每「支」計算,變成以放映每「場」來計算,因此費用頓時暴增(我們這次幾乎每部影片都放映七次以上)。我們本來還想放映有關費里尼的紀錄片或他所拍的****短片,但礙於經費問題只好作罷。所以,大概一、二十年內,台灣不太可能再有如此「完整」播放費里尼電影的機會,(代價太高了!)想看的影迷真的要好好把握! ■「完全費里尼」影展:9/28~10/28,台北、台中、高雄 ■「費里尼海報、繪畫與服裝展」:9 /26~10/14,台北光點 |

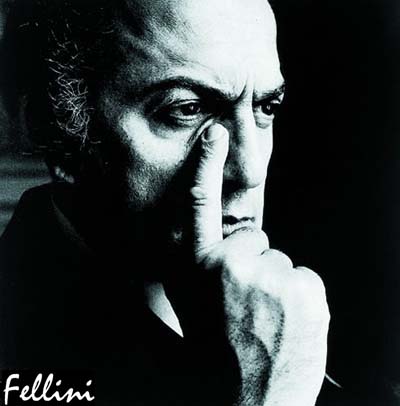

菲德烈珂•費里尼 : 九又二分之一:一個藝術家/電影導演的自畫像

原文出處 : http://movie.cca.gov.tw/Case/Conten...D=404&Year=2007 (台灣電影筆記)  ■菲德烈珂•費里尼(Federico Fellini,1920-1993) 有一段時期,我以為自己永遠不可能成為電影導演;我完全不具備從事這門行業的氣質與天賦,我一向是如此膽怯,無法以絕對權威來表達我的觀點,又常為女演員的魅力所迷醉。 一開始我是以編劇和作者身分參與電影製作,我常被要求寫一些附加的對白,那使我有如投身於全然陌生的環境裡,而當我看到這些女演員們時,我常私下自語:「為什麼一個導演不該為跟隨那些美麗的女人而擱下所有工作?為什麼不讓她們盡情發揮女性魅力?」除非在行使命令的專制上,他具有充份的執著與信心,能像哥倫布(Christopher Columbus)那樣說:「那兒一定是陸地,讓我們前進吧!」 導演這門行業同時也是參雜著戲劇與諧趣的角色,導演本身是這樣一個人物;他可以說兼具涉獵萬相與獨具慧眼的觀察力,好比你雇用一些水手在船上工作,當第五週過後,他們想回家了,這時你自己就必需是一位絕對的專制者、丑角、誘導者同時又是一個執行者。由於不諳舞藝,我從未在舞池上表現成功過,可是當我必須去教導一位演員,甚或是數以百計的演員們跳舞時,我竟能搖身一變成為熟練的芭蕾舞老師,並能得到別人的激賞。 我從未真正想到會成為一個導演,事實上我現在卻是。有天清晨我發現自己在佛米西諾(Fiumicino)碼頭的小船上,《白酋長》(The White Sheik)的工作人員已經在那等候他們的導演了。早上六點半我與太太茱莉葉塔瑪西娜(Giulietta Masina)辭別,那時我就像考試前的學生般害怕,帶著劇烈的心悸,便走進一所教堂試著祈禱起來;至今每當我開拍一部電影前,總是要回到這所教堂來,它幾乎已經成為一種迷信。在教堂裡,有時候我看到用喪葬的布幔覆蓋的棺木,便被籠罩在極度沮喪的低潮之中。 記得第一次是這樣的,我去得遲些,我的車在路上輪胎漏了氣,此刻所有劇組人員已經準備好要排演,我可以很清楚地感到,我的命運浮盪著——我必須與這條巨龍搏鬥,我漸漸走到魚艇邊緣,我可以看到各種角度,同時也看到那閃閃發光的反射鏡,我站在船上不停地自言自語著:「我該怎麼辦呢?我要說什麼呢?」我感到空虛茫然,我再也不能記起這部影片和任何事情了。 我工作的第一年裡,我很熱心地蒐集任何一個批評家所作的評論,我購買所有的報紙刊物並閱讀它們,可是逐漸地,我了解到最好還是不要去知道批評家所說的。因為倘若他們給你很多褒揚,那對你將是很危險的,你會開始成為與原來迥異,一種擅於阿諛媚世的人,你再也不知道任何可塑性,而可塑性正是企求進步的根本元素。 假若批評家所說的是貶辭,他們也將致使你往下墜,我說這話的時候,仍然對那些評綸家抱著最深的感激,因為他們構建通往公眾的橋樑,而這正是我最疏懶也是最大的缺陷。當然我也嘗試作自我護衛,每個人都必須為自已的氣質作某種辯解;往往在我家裡編織墊褥的婦人,她們所做的批評和意見,彷彿能給我更深的刺激,她們的態度常常是更直接地;然而那些評論家卻總依循某種審美的標準去衡定你的作品,他們會預先提供某種文化質素和參考模型。 有些評論家認為《八又二分之一》取材自喬哀思(James Joyce),但是我並未讀過喬哀思的著作;我之所以如此說,並不是想極力衛護我作品的原創性,而是它使我十分憐憫評論家所說的,意圖要把你劃歸於某一類型之內。不過必須了解,不管是喬哀思或其他作家皆有他的獨佔性,當你閱讀其作品時即受它的拘囿;而文化乃是踰越作品本身的事物,它可以成為我們日常生活的麵包、衣服、樂曲、韻律及每一樣事物。我們在與別人的談論裡瞭解喬哀思,那也許是可能的,我們會說:「啊!這位導演讀了喬哀思的作品,因此就拍出這部電影來。」這不僅會使導演覺得厭煩,同時也等於控告了他與其作品本身的血緣關係,而對作家來說,亦復如是。 我曾想把『十日譚』(The Decameron)裡的四、五節故事,或是『天方夜譚』製作成影片,但是往往因為對這些作品的敬意,始終不敢輕易嘗試,我敬畏於藝術作品必須把它自已的一面完整地表現出來——這些觀點在一般公眾的意念裡又已經是僵化的。我十分懷疑翻譯文學作品成為一部電影的適用性,即使像我這樣對電影懷抱如此堅定的信心與熱情,電影卻仍有它本身自足的力量。一部電影是透過自已的映像而產生的,當我觀察所有事物、佈景、結局、表情與某種氛圍、氣息的時候,它們都是可見的,我再次把它們烙印在我的映像裡,然後我只是運用一點經驗、極少的技術和最多的熱情將它詮釋出來罷了。 我常感到與柏格曼(Ingmar Bergman)和黑澤明(Akira Kurosawa)具有某種相近的氣質,我覺得他們的某些東西足使我認為這種氛圍是相同的,一種混合的馬戲與戲劇味兒在片子裡;人戴著小丑帽、蓄著先知者的鬍鬚、帶著鞭子、魔術棒的尾端垂掛著小星星……這些在在都是真實而貼切的角色,倘若我能碰到柏格曼或黑澤明,我定會感到有如同窗密友一般的融洽。 不管一個人的職業是寫作、譜曲、繪畫或者是製作電影——他的表現總有被別人了解肯定的需求,要是作品在漫長年月裡得忍受全然的寂寞無聞,必須具有極大的德性智慧和高貴的心理力量。這世上確有具備此種耐力的藝術家們,他們不斷地創造,因為他們所做的乃是對自我或上帝宣洩其內在對白(interior dialogue),這樣他們便滿足了。我們曉得藝術家們在最後時刻仍然企圖焚毀他們的作品,然則時至今日,這類為私人目的而創造的型態已不再適合生存,這會令我無法忍受且是一種難以言喻的憤慨。 對於義大利人來說,做為一個天主徒是出生前已經註定的,關於這件事所要做的乃是舖築一條隸屬個人的道路,在路的盡頭——我僅能說明我發現自已是一名真正的天主徒。在拍攝《大路》(The Road)時,一位極有智慧的耶穌會友人曾打趣地說:「很多人都在熱切地談論你是天主教派電影的標準宣揚者,我認為這種說法反而會使你感到不高與。」我想那位耶穌會朋友的話並未全錯。 任何人都會記載義大利電影已經寫下的偉大功蹟,戰後短暫的時期內,第一面鏡子就是反映我們國家的道義心,其後新寫實主義遂步入下坡,衣衫襤褸、娼婦、不幸與貧苦……被不停地加以渲染,這種無知但又是極其靈巧的欺詐,雖然奠基了所謂新寫實主義的審美準則,但事實上是背叛了該主義的。新寫實主義乃是懷抱著自由至上的一種內在態度,他們將表現社會真相視為唯一標的。不過得感謝其他藝術家,義大利電影能繼續往前邁進,以更主觀的方式去探討人性真實,這正表現出他們的誠實、信心與挖掘更深奧秘的精神。 義大利電影工作的悠然無憂的熊度,容許我們去完成許多偉大的事蹟,它能使受演技琢磨最深的演員,將其經過訓練的真實經驗與技巧發揮到極致,甚至對一個從未學過表演的人亦是如此。 在許多演員之中,茱莉葉塔瑪西娜對我來說是一個特殊的例子,她不僅是我電影中的女演員,透過極其微妙的感覺,她同時亦是它們靈感的泉源,自從她成為我生命中的伴侶,茱莉葉塔在我排演之下已不只是一張面孔,而是影片真正的靈魂。 與馬斯楚安尼(Marcello Mastroianni)一塊工作我有一種很深的感覺,他是我最清楚最了解的摯友同伴。他給我的幫助不只在於他工作上的才能,而是他如此信任地把自己交給我,他激勵我去處理許多更大膽的嘗試;但也是很自然的,拋開職責上的意念,某些時候情況也會變得自相矛盾,故此,馬斯楚安尼也該算是特殊的例子。 有時候,我拍攝一位演員的臉孔,僅留意這臉孔是否與他所扮演的角色相切合,因此我不致犯了企圖使一位演員「進入該角色之中」的錯誤,而是讓該角色注入演員之中。現在在工作中我唯一能遵循的方法是,我從不嘗試牽強的事,並儘量保持一種輕鬆的氣氛。事實上,我的演員也從不知道我所要的是什麼,有些人在開始時會試圖反抗,或者是因為職業性的驕矜而生的誤解,抑或是為了我對待他們與在街上發掘而後演出的某些配角一視同仁之故。在街巷場景參與的臨時演員與大牌影星之間並無任何區別,對我而言,此二者在我影片中都是不可或缺的基本元素,二者都必須得到同情和尊重。即使是最固執的人,最後也會承認在拍攝過程裡,這種十分友善、每天都有新發展的氣氛,往往是促使他們演出優異,不斷進步的原因。 我常在思索:不管我對所設想的事物如何深具信心,仍然得為每天發生的偶然事件、遭遇和應予增添的東西留下寬大的修改幅度。除非是我已遊歷過的地方,否則我不能預先描述旅途上的風物。 當我駕著摩托車在羅馬與佛利堅(Fregene)之間遊歷時,它帶給我比到貝魯特或香港更神妙的冒險和刺激,在自已的國度中旅行向來能讓我去欣賞那屬於神話學的、宗教的、迷信的有關細節——透過孩提時的記憶,它具有一種慈愛、溫煦的護衛作用,不論是經過細心籌畫或隨意做去,每件事物依舊充滿親切的鄉土感。 相反地,在國外時,我發現自己往往面臨各種足以吞沒你的色澤、聲響、語調、神情……而後我什麼也不再知曉了。有一次我看到幾個士兵拿一條變色龍在玩弄著,把牠放在義大利國旗的綠色部分,牠就蛻變成綠色,當牠好不容易變為綠色,他們又把牠放到白色的部分去,這隻可憐的生物,又要費盡力量去變為白色。我的意思是在國外旅行具有和變色龍相同的性質,嘗試想去了解某些事物,結果卻使我得到反效果。為了這曾經發生的窘迫,我認為不必在此刻改變我內在的態度,我仍然有足夠的東西去訴說自己熟悉的國家、記憶、人民……。然而當所有主題已成為單調地重覆敘述,那時便需要輸入新血液,出國旅行可能是我自救的唯一方法。 自小時候起,我便有種銳敏的好奇心,不僅是想像的視野,同時也包括激情的深處——所有這一切充滿神秘的、不可測的、奇想的、魔法般的特質。我的下一部影片是《鬼迷茱麗葉》(Juliet of the Spirits),它孕育在我的腦海已有一段長時間,但我一直覺得很難清晰地用故事的形式來闡述它、表現它,我的太太茱莉葉塔是能夠激勵我發展某些遐想的女演員,我當初想製作成她一面具有女巫的性格另一面又是聖女。總之,我想探觸超自然的世界,透過它去表現人類所擁有的及一種充滿苦惱、遐想、驚異的冒險,那是任何人從未看過的、不可知的地平線。 直到現在,在我的職業生涯裡仍沒有顯著的割裂,甚至風格特質上亦是如此,從第一部片子到《八又二分之一》,我總是做著同樣的努力——嘗試縝密地去做某一種陳述,往往相同的詮釋卻訴諸以不同的節奏、韻律與想像,而且經常地想從其中掙脫出來。對我這彷彿是我的神話:拋開我已經身受的教養包袱,並迫使自己不要去汲取原有可適用的素材,而是創造一種自我教育的新型態,這樣便不會把自己再次置身於整體的俗眾(the collective whole)之中,也不致受制於那不是我們自己的,也不是任何人的法則,該法則僅只是俗眾的。 ■ 譯者:曹永洋,譯自『Show』,May,1964 ■ 原(全)文刊於『劇場』季刊第四期(1965)的「費里尼特輯」中,所收錄的評論反映出費里尼創作正盛時期國內外影評及影迷的觀點。 ■ 延伸閱讀:「2001年觀點回顧1965年的『劇場』雜誌」/李幼新 |

費里尼導演作品年表及延伸閱讀 :

原文出處 : http://movie.cca.gov.tw/Case/Conten...D=225&Year=2007 (台灣電影筆記)  •費里尼導演作品: 1950《賣藝春秋》Luci del Varieta / Variety Lights 1952《白酋長》Lo Sceicco Bianco / The White Sheik 1953《小牛》I Vitelloni / Vitelloni 1953《都會愛情》第四段《婚姻介紹所》L'amore in Città: Agenzia Matrimoniale / Love in the City: A Marriage Agency 1954《大路》La Strada / The Road 1955《騙子》Il Bidone / The Swindle 1957《卡比莉亞之夜》Le Notti di Cabiria / Nights of Cabiria 1960《生活的甜蜜》La Dolce Vita / The Sweet Life 1962《三艷嬉春》第二段《安東尼博士的誘惑》Boccaccio '70: Le tentazioni del dott. Antonio / Boccaccio '70: The Temptations of Doctor Antonio 1963《八又二分之一》Otto e Mezzo / Federico Fellini's 8 1/2 1965《鬼迷茱麗葉》Giulietta Degli Spiriti / Juliet of the Spirits 1968《勾魂攝魄》第三段《該死的托比》TrePassi Nel Delirio: Toby Dammit / Spirits of the Dead: Toby Dammit 1969《愛情神話》Fellini- Satyricon / Fellini Satyricon 1969《導演筆記簿》A Director's Notebook(TV) 1970《小丑》I Clowns / The Clowns 1972《羅馬》Roma / Fellini's Roma 1973《阿瑪珂德》 Amarcord / Amarcord 1976《卡薩諾瓦》 Il Casanova di Federico Fellini / Fellini's Casanova 1979《樂隊排演》 Prova D'orchestra / Orchestra Rehearsal 1980《女人城》 La Città delle Donne / City of Women 1983《揚帆》 E la Nave Va / And the Ship Sails On 1985《舞國》 Ginger e Fred / Ginger and Fred 1987《費里尼的剪貼簿》 Intervista / Fellini's Intervista 1990《月亮的聲音》La Voce della Luna / The Voice of the Moon •編劇作品: 1940 I1 Pirata Sono Io 1940 Non Me Lo Dire 1940 Lo Vedi Come Sei? 1942 Avanti C'e Posto 1942 Z3文件 (Documento Z3) 1942 Quarta Pagina 1943 Campo de Fiori 1943 Apparizione 1943 L'Ultima Carrozzella 1943 Chi l'ha Visto? 1945 《不設防城市》Open City 1946 《老鄉》Paisan 1948 The Miracle 1948 L'Amore 1950 Francis, God's Jester 1950 《賣藝春秋》Luci del Varieta / Variety Lights 1952 《白酋長》Lo Sceicco Bianco / The White Sheik 1953 《小牛》I Vitelloni / Vitelloni 1954 《大路》La Strada / The Road 1957 《卡比莉亞之夜》Le Notti di Cabiria / Nights of Cabiria 1960 《生活的甜蜜》La Dolce Vita / The Sweet Life 1963 《八又二分之一》Otto e Mezzo / Federico Fellini's 8 1/2 1965 《鬼迷茱麗葉》Giulietta Degli Spiriti / Juliet of the Spirits 1968 《勾魂攝魄》第三段《該死的托比》TrePassi Nel Delirio: Toby Dammit / Spirits of the Dead: Toby Dammit 1969 《愛情神話》Fellini- Satyricon / Fellini Satyricon 1972 《羅馬》Roma / Fellini's Roma 1976 《卡薩諾瓦》 Il Casanova di Federico Fellini / Fellini's Casanova 1980 《女人城》 La Città delle Donne / City of Women 1983 《揚帆》 E la Nave Va / And the Ship Sails On 1985 《舞國》 Ginger e Fred / Ginger and Fred 1987 《費里尼的剪貼簿》 Intervista / Fellini's Intervista •重要得獎記錄: 1953《小牛》獲威尼斯影展銀獅獎(金獅獎從缺)。 1954《大路》獲威尼斯影展銀獅獎、奧斯卡最佳外語片、紐約影評人協會最佳外語片。 1957《卡比莉亞之夜》獲奧斯卡最佳外語片。 1960《生活的甜蜜》獲坎城影展金棕櫚獎、費比西獎、紐約影評人協會最佳外語片。 1963《八又二分之一》獲奧斯卡最佳外語片,最佳服裝,紐約影評人協會最佳外語片,莫斯科影展大獎,柏林影展評審團特別獎。 1965《鬼迷茱麗葉》獲紐約影評人協會最佳外語片。 1974《阿瑪珂德》獲奧斯卡最佳外語片、紐約影評人協會最佳外語片。 1976《卡薩諾瓦》獲奧斯卡最佳服裝設計。 1992獲奧斯卡終身成就獎 •延伸閱讀: 1.『關於雷奈.費里尼電影的二三事』1993 志文出版社 2.『費里尼對話錄』 1993 遠流出版社 >>>「電影書架」相關文章 3.『電影詩人費里尼:雲朵的織造與吹散者』 1995 萬象圖書 4.『夢是唯一的現實—費里尼自傳』 1996 遠流出版社 5.『虛構的筆記本-費里尼的塗鴉』 1998 台灣商務出版社 •相關網站: 1. 費里尼網路影迷俱樂部(英文) 2. 費里尼官方網站(義大利文) |

羅卡影評 : 《生活的甜蜜》評析

原文出處 : http://movie.cca.gov.tw/Case/Conten...D=403&Year=2007 (台灣電影筆記)  《生活的甜蜜》(1960)的出現可說是費里尼藝術生命中的一次大躍進,在此之前的最近一部作品是由他太太主演的《卡比莉亞之夜》(1957)。《卡》片作風上仍然是寫實主義的,情味溫厚,透過女主角卡比莉亞種種悽慘的遭遇,費里尼指點出人間的冷暖,而結局時仍不斷閃耀著對人間希望的光輝。《卡》片基調上仍是樂觀的,技法上則樸實無華。此後費里尼足足三年沒有拍片(只寫過一個劇本),靜靜地孕育著另外一部作風與《卡》片迥異的影片,也就是後來的《生活的甜蜜》。 就我自已看過的費里尼作品來說,我認為《生》片是他最好的片子,比接連而來更新銳的《八又二分之一》(1963)還要優秀。三年的醞釀與準備,使得本片一出就不同凡響,不但在製作規模上令同期藝術影片為之失色,即使在表現技巧和內容上也是非常大膽新鮮的。《生》片在國內外都引起頗多爭議。大概由於本片和費氏以往一貫溫情與希望洋溢的風格有所不同,而在他的作品系列中造成一種脫節現象,令評論家們一時不知如何客觀地給予評語。左翼人士對他在片中對羅馬資產階級生活與道德之腐敗的描寫,和整個經濟急遽發展的資本主義社會大規模地、無情地揭露,確是心裡叫好的;但他們又不滿於片子意義的含混,尤其不能原諒費里尼沒有提供解答的意義不明的結局。教會人士方面,一般的反應是支持他為多,那些天主教派的「新道德主義份子」(new moralist)到最後不得不承認費里尼是個良好的天主教徒,而《生》片雖然有著令人敗壞的不良影響,其本質上卻是非常道德的。至於耶穌會的輿論更是熱心捧場居多,無論如何,該片已成為義大利有史以來最賣座的一部電影了。 就探量時代的脈搏和反映現代人的心境這一層意義而言,《生》片是很「現代」的一部片。片中的男主角馬歇羅(馬斯楚安尼飾)是個混跡報界專事探訪內幕新聞的記者,他有著現代都市知識份子的敏感和才幹,卻缺乏上進和超群的堅強信念。然而,他並非沒有追求生命意義與歸宿的意向�***子一發展,就是寫這個徘徊於得救與墮落邊緣的知識份子如何地寄望於每日在他周圍發生的人物與理念上——首先是妻子(情人)之愛,然後是對一個只有肉體沒有頭腦的女明星的仰慕,接著是友情,一個安定家室的願望,然後是宗教,再後是父愛與人倫之情。然而在這一系列人生的探討過程中,馬歇羅不斷遭受挫敗,希望與理想一個個破滅,他對人生的信心也愈來愈減弱,到最後,他索性放棄對一切形而上意義之追求,把整個人投入社會混沌的洪流中,變成一個但求感官之快的唯慾主義者(sensualist)。 片子終了時我們看到的只是他墮落的開始:瘋狂性派對;而在清晨時光,這群狂歡一整夜的人,從地獄般的屋子裡跑出來,穿過樹木,來到海濱,在沙灘上看到一條軟體的怪魚,大夥兒圍著魚你指我點地互相取笑。此時,隔著淺灘,先前出現過、有著瘦削線條、天使般清麗絕俗的女孩子向他搖手著。馬歇羅聽不到什麼,因為風聲很大,他只能無可奈何地搖搖頭擺擺手,又被大夥兒拉走了。 故事大概是這樣,但仔細分析起來。片子的劇本結構是頗耐人尋味的;它並不像一般戲劇那樣以起承轉合的格式發展,也不依循「新小說」那樣時空交錯的「意識經驗流」進展,而是採取段落(episode)方式,每個段落交代一個「事件」,段落與段落間並無必要的關聯。下面,我試就「事件」發生的次序把《生》片分為八個段落。(註1) 一、 夜:馬在酒肆中邂逅瑪德蓮娜,兩人乘車兜風去,偶然搭上一個流鶯,二人一同駛往流鶯的家,馬和瑪就在那簡陋的房子裡幽會起來。 晨:和瑪分別後,馬獨自回家,發覺妻子伊瑪服毒自殺,連忙把她送往醫院救治。 日:馬和一群記者在機場接機,大胸脯女星施維亞降落。午間,馬歇羅在記者招待會中和妻子通電話之後馬陪施去參觀聖彼德大教堂,在教堂的屋頂兩人相對無言。 二、 夜:羅馬近郊的洞窟夜總會。施和一群樂師在跳熱舞。施的未婚夫羅伯很沒趣。二人口角,施憤而離去。馬追上去。兩人乘車無目的的四處逛。車子停在深夜的羅馬街頭。馬替施的小貓找牛奶,施在橫街小巷上慢行,走入了特維噴泉。馬趕回來。兩人在噴泉中擁吻。 晨:天剛亮了,馬陪了施一整夜,徒勞無功,送施返酒店,在酒店門口和羅伯打將起來。馬吃了兩拳,但沒還手。 日:馬被教堂嚴肅的聖樂吸引住了進去,在教堂裡碰到老朋友史坦納教授,史為他奏一曲巴哈的D小調風琴扥卡塔與追逸曲。馬開始有皈依之想。 三、 日:在郊外的警署附近,圍著很多等待看神蹟的人,據說有兩個小孩子親眼看到聖母顯現。兩小孩的父母及祖父都成了新聞人物。馬到達現場採訪。 夜:數以千計人的喜男信女擠在空地上等候那兩個小孩子出來。不少殘廢的貧病交迫的都特地來到這裡祈求聖母顯露治好他們。兩小孩來了,引起一陣混亂。傾盆大雨來臨,但神蹟並不再現,兩個小孩被拆穿是串假戲的,憤怒的群眾一時把會場擾得秩序大亂。殘廢和重病者在滂沱大雨和紛沓的人群中不堪其苦。 晨:盛會散了,雨也停了,留下荒涼的空地,馬和妻等一群人在旁觀昨夜紛亂中死去的病人下葬。氛圍是無比的肅靜淒冷。 四、 夜:史教授的家中,聚集了群詩人、畫家、作家還有印度女人和他的狗。他們在聆聽大自然的錄音,互誦作品。馬和妻子也在座。史約兩個小女伶俐得使人疼愛。馬開始感覺到一個溫暖安定的家之需要。 日:濱海的一間餐室。馬在陽光下打字寫作。點唱機樂聲好響。馬注意到那個年輕的侍女有著安比亞教堂中小天使的容貌。再在喧鬧樂聲中和妻子通話,二人又起口角。 五、 夜:羅馬記者大街的露天咖啡座上、馬遇到從鄉下出來的父親。父子兩人和馬的記者朋友同到夜總會去尋開心。馬父和一個跳舞女郎芬妮混得很好。馬希望老父在明晨離開羅馬前享受舒服的一晚,叫芬妮陪他過夜。住在芬妮家中,馬父病狀復發,不能久留。要趕搭清晨五時卅分的火車回家了。 晨:馬目送老父坐街車離去。 六、 夜:記者大街上車與流水。馬被一群趕赴夜宴的玩家拉了上車去。車子駛到一間古堡前面。今晚王子請客,一群末路王孫和上流社會紳士淑女們在大廳中醉得胡天胡帝。馬在走廊上再遇到瑪德蓮娜。馬問瑪求婚卻被她戲弄一番。後來。大夥兒,在陰森的古堡中作其換妻遊戡。 晨:一夜瘋狂之後.,他們在晨曦中步出庭院,各人懷著一室虛悵惘的心情。 |

七、

夜:羅馬郊外的公路上、馬和伊瑪在停下的車子裡吵架起來。馬一怒獨自駕車而去。留下伊瑪一人坐在公路傍。 晨:馬終於把車子駛回來接上伊瑪。兩人共尋好夢。不久即被電話吵醒,傳來的是史坦納教授自殺的噩訊。 日:史坦納家中。一群警方人員在檢視史的遺物。馬趕來看到伏在椅上吞鎗而死的史底遺容,還有兩個女孩子都給父親在自殺之前一併槍斃了。警官叫馬通知史底外出還未知噩訊的妻子。一群電視和攝影記者像野狗和食屍鷹般等候史妻回家時爭取鏡頭。馬在木然的表情下告訴了她史的死訊。 八、 夜:三架大汽車把一群小丑鬼怪般的男女送到一幢華麗別墅前面。馬帶領他們進了屋子,他們是議著怎樣歡渡這一夜,形容憔悴的馬提議剛剛離婚的妮達亞當場表演脫衣舞。妮不顧新情人的反對毅然應允。她便在慘淡的音樂聲中表演起來。眾人給看得血脈賁張,醜相百出。在最緊張的當兒,別墅主人出現了。下令各人天亮前離去。諸人埋怨一番,有議另創新玩意。馬歇羅甚至提議由兩人表演做愛。在一番胡鬧與互相譏諷之後,派對是告結束了,眾人在樂聲中相繼離去。 晨:他們走出了屋子穿過樹林,有人慨嘆生命之一無意義。「到1965年整個世界都墮落了,我的媽啊,這個世界多骯髒!」在海灘上眾人圍觀一條怪魚。馬歇羅又看到那個餐室中天使模樣的侍女向他招手。但他倆不能互通消息,因為隔著淺灘,風很大,馬在無可奈何的手勢下離開了。最後一個鏡頭是小天使無邪底笑的特寫。 細看一下這八個段落,雖然有著時間上的變遷,從日到夜又從黑夜到天明,但各段之間的關聯並不顯著。我這樣分為八段,用意在指出,馬歇羅在這八個段落中,各遭遇一次在他生命過程中富有意義的「事件」。而這些事件,幾乎都是在夜裡發生而完結於清晨。事件發生之初通常都是熱烈而興奮的,表現出馬歇羅對人生某種事物的追求,而在清晨完結之際,又都是淒涼頹喪、疲憊空虛的,表徵著馬的失落和漸次頹廢終至沉淪而不可拔。 我們不妨在這些段落中找出實際的例證。 第一段的夜裡,寫出了馬幽會前後的輕鬆與悅樂。到清晨,接連而來的是(未婚)妻子自殺的噩訊。在醫院裡,此時馬的心情是沉重而內疚的。 第二段的夜裡,馬和象徵著「性之女神」的大胸脯女明星交遊起來。馬一直追隨著她,希望從這個豐滿而溫暖的母體中獲得庇護與慰藉。但在兩人剛剛接觸的當兒(在水池中)天又亮了,兩人迫得分離。而馬在天亮後得到的是什麼呢?是教訓性的兩記老拳,而且敢怒而不敢言呢? 第三段的夜裡,馬和伊瑪參加一大群善男信女,祈望神蹟的出現。但一番歡喜熱閘,傳來的只是迎頭的大雨他們全身濕透了。神蹟業已拆穿是假的。清晨,馬和伊都失望木然的在冷眼旁觀群愚下犧牲者的下葬。馬期望在宗教中取得信心的念頭又告吹了。 第四段的夜是和平而靜謐的一夜,一群文化人的生活方式給予馬向善向上的初步信心和伊瑪的愛也稍稍堅定起來。且有成家立室之想。然而在光天化日下,二人又在電話中吵架。注意此時音樂聲的喧鬧,使二人無法作人與人間的溝通,這是兩人在同一情況(通電話)下無法交通的第二次,第一次是在嘈雜的記招待會中。馬企圖從家庭和夫妻之愛中找到人生的歸宿亦告失敗了。 第五段的夜裡,多年不見的父子相逢了。兩人興高采烈的在夜總會上鬧了一陣。父子之情使馬得回了一點點生之信心。而當馬安排一切希望老父能渡過難得的快樂的一夜,老父又心病復發,非回家不可。父子二人相對良久,默然無語。清晨,馬淒然目送老父乘街車離去。這段父子之情之不能完成與持續,使馬對「愛」的信心又一次減弱了。 第六段主要是暴露羅馬上流社會的道德腐敗,資產階級生活的無著與無聊。但仍有寫出馬追求生命意義的重心。在回聲廊上,馬要求富家女瑪德蓮娜做他的妻子,她是他念念不忘的唯一的女子。然而,瑪卻一邊和他交談一邊瞞著他和另一個男士接吻。留下馬呆子般坐在四壁蕭條的空房子裡,而在天明時份,那般空虛的不過如是的冷漠與厭惡之情又湧上馬的心頭來。 第七段的夜裡馬和永遠愛著他的伊瑪又吵起來。而剛剛和解下來,共尋好夢之際,史坦納的死訊把他們驚醒了。史坦納殺死兩女兒後自殺,象徵幸福家庭信念的破裂,馬最敬愛的朋友在荒謬中突然逝去,使得他僅有一點信心也宣告放棄。 於是:第八段,瘋狂之夜,馬放蕩形骸,淪為文妓,把身心都交托給魔鬼,在鍊獄似的大廳裡胡天胡帝,甚至強迫人公開表演做愛,可以說已讓自已無望地沉淪下去。所以當天使般的女孩在對岸向他招呼之時,他已聽已不聞,只能無可奈何的擺擺手離開了。究竟馬歇羅最終會獲得拯救嗎?費里尼沒有向我們說明,終場時他只留下了天使微笑的一個鏡頭,也許這就是微弱的一線希望吧! 總結 由此可見,《生活的甜蜜》一片實際上就是寫出一個現代人追尋自我,從掙扎而至沉淪的過程,費里尼在描寫馬掙扎的同時,更給我們看到現代被物質腐化了的社會表面繁榮而內裡荒蕪的景象。那是一個現代人在現代腐敗的社會中墮落的全景畫。在某一意義上說,還也是費里尼自已,作為現代知識份子的苦悶,徘徊於希望與失望間的心情的投射。《生》片雖不至像《八又二分之一》那樣顯明地有自傳意味,但也不是沒有費氏個人的投影在內的。馬歇羅在此雖不是個導演,卻仍然扮演著費里尼早年一度從事的新聞記者。而馬和他假想的妻子(伊瑪)間的不定的情感,兩人間互動與了解的困難;馬對其他女人(瑪德蓮娜)的慾望;馬對大胸女郎的慕情亟求母性的庇護;馬對一個純潔無邪酌、天使模樣的少女形和象的崇慕;馬對父親形象的反應和失望;馬對宗教的嚮往但又缺乏堅信等等,都直接和費里尼過往的生活背景有關,而在此以後,業已成為他近作的主題。這些一面壓抑著他、困擾著他的問題,在以後的作品中是經常重現的。 以上只談了《生活的甜蜜》的內涵和意義,還未接觸到它的表現技巧和風格。有人說費里尼是個「電影詩人」,就本片來看是對的——他的確是抒寫一已胸臆的詩人。然而,他並不「直寫胸臆」,而是用上類乎現代詩的比較隱晦而富歧義性的「字句」。《生活的甜蜜》,基調上是寫實的,但在許多地方卻運用了喻象的手法。好些評論家都曾致力於發掘《生》片的象徵意味,特別是從聖經中找和本片平行的寓意。有人甚至認為本片的七日七夜(除去其中兩個比較不重要的日夜)是對應於聖經中上帝創造天地萬物的七晝夜的。(註2)我對聖經的認識不深,無法在此方面致力證實。不過,我想,為《生》片找尋一個貫串的詮釋(coherent interpretation) 是不必要的。我相信費里尼不是個精細的設計者,他不是那樣博學深思的人,我們不必強作種種典故的註釋。但說費里尼從聖經中取得不少應用於《生》片場面中的靈感卻是不錯的;我們不要忘記,費氏一直是個熱心於宗教課題的藝術家。如片子開頭的場面:一架直昇機把懸吊著的基督像在頹斷的古蹟上空飛過,運往梵帝崗,就是很有宗教象徵意味的場面。懸空的基督,何等悲愴動人的意象,但其靈感可能來自聖經「人子自天上來」之句。這種意象靈感來自聖經,但意義卻是隱晦不確定的例子,在片中往後的段落中時有所見,如馬和施在噴泉中共浸的一場使人聯想起施洗的情景,此中的一個可能的意義是馬希望自已是新生的嬰兒,把生命交托予同時象徵母性與先知的施維亞的手裡,從而獲得安詳與寄託;又如神蹟和瘋狂派對這兩段,據費里尼自述是完全即興創作拍成的(註3),其靈感可能出自聖經中的神蹟和煉獄的圖象。 可以肯定的是,費里尼在本片裡用了好多詩之隱喻與象徵手法,使得某些場面令人在觀看時獲得意象紛呈的感受。這也是本片被人批評為晦澀與凌亂的地方,因為好些地方意義是不明確的(如末尾沙灘上怪魚的一段),這是詩意象被運用到電影中的結果。而也因這種歧義和曖昧,使得本片的畫面內容更多樣而豐富,視覺效果被發揮到前所未有的高度。 《生活的甜蜜》雖然由段落所構成,而段落間似無必要的關連,但由於費里尼視覺風格的純巧,詩的意象精確地運用,畫面與畫面間的構成仍是扣得很緊湊的。尼諾羅塔(Nino Rota)調子冷漠而步伐精細的配樂為本片提供了極佳的氣氛,特別是在古堡夜宴和瘋狂派對這兩個重要場面上,馬斯楚安尼的超卓演技也是影片強而有力的支柱。費里尼的視覺風格在此首次發揮其凌人的力量,黑白攝影之精妙教人單看畫面已經為之震懾,更何況其廣包的內容又是耐人咀嚼的呢! 註1:以下照《生活的甜蜜》的分場劇本摘錄出來,該劇本英譯本由美國Ballantine Books於1961年出版。 註2:這是我的一位朋友李君的意見。他的說法未曾使我信服,卻成為我目前用的八段分法的提示,順便在此聲明並向他致謝。 註3:見《Cinema Ear, Cinema Eye》,頁39。 ■原(全)文刊於『劇場』季刊第四期(1965)的「費里尼特輯」中,所收錄的評論反映出費里尼創作正盛時期國內外影評及影迷的觀點。 ■延伸閱讀:「2001年觀點回顧1965年的『劇場』雜誌」/李幼新 |

Frederic Foley 影評 : 《大路》的欣賞

原文出處 : http://movie.cca.gov.tw/Case/Conten...D=402&Year=2007 (台灣電影筆記)  一個美國評論家總結無數對《大路》的好評說:「它是混合了『超現實主義』和義大利『新寫實主義』的第一等電影,《大路》實在是美和意想的迸射,它足以和所有義大利最好的電影並駕齊驅。」 一開始《大路》就讓觀者眼睛享受豐盛的筵席,它提供一種持續的視覺歡愉。電影最主要的是畫面、一種動的畫面,在這一點上,費里尼是非常卓越的。他拘謹地使用有意義的元素充滿影像,使我們在當時完全迷惑,直到影片結束後好久好久仍然留在心裡,費里尼在他的這部黑白片上創造了傑出的彩色幻象(illusion of color)。 「路」當然是此電影的中心題旨,許多路的鏡頭都顯得很遼闊。赤裸又粗糙的路延伸向無垠。在崎嶇山路上,風從樹隙間吹過,當這輛三輪貨車沿著道路顛簸前行的時候,觀眾首先就被一種廣漠而孤寂的感覺所充塞。最後,這個意念獲得證實,生命就是道路,生命就是旅程。就在此刻,神妙的電影才顯出其效果和力量。費里尼創造出一種心智和情緒上的狀態,他用的是畫面(不是對話),一個動的世界。 另一場偉大的視覺性處理手法,就是影片中同時是翻觔斗者、小丑、音樂家和哲學家的傻子的第一次出現。為了合適他超世俗角色個性的需要,他首次出場時的位置遠高出街頭的群眾(攝影機的俯角強調了高度感),並且為他增添了新的表現細節(這人披了一雙翅膀)。他成了一個天使,一個超自然「非世界」的代表。在擠滿了人群的街上,潔索蜜娜無憂無慮的可愛個性,與粗魯的藏帕諾恰為明顯的對比。 費里尼並不滿足於使眼睛只能從遠景中欣賞到美,於是他在一組緊連著的特寫鏡頭中,建立起豐富的趣味細節,這些鏡頭立刻就予人以不可磨滅的印象。這部電影的基本嘲弄之一就是潔索蜜娜,這個精神遲滯的女孩,她擁有一種優美,一種生之歡樂和幽默知覺使她成為一個真正的人,在這裡她是藏帕諾的尖銳對照。潔索蜜娜性格裡有一項重要成分,就是她在自然純真裡流露出的強烈歡樂。我們最初看見她著魔似的愛著自然,是一場芭蕾舞似的景緻裡,她凝視著一棵只有一株枝枒的小樹,圍繞著它跳舞,然後用一條腿站著,伸出一隻手臂模仿著這棵樹。像這樣的場景,其他的任何話語都是多餘了。 在著名的一場結婚戲中,藏帕諾枕在一個***亂寡婦的臂彎裡,潔索蜜娜則從事於更多精神方面的活動。當她還和母親住在一起的時候,別人家的孩子們了解她單純良善的個性,他們領她到某家人的屋裡,去逗弄一個白癡的小孩。在藏帕諾帶她離開以前,她已經能使那個小孩笑,並且把小小的歡樂帶進他的生活。在每一個這樣的場景裡,都沒有任何無用的細節,而這種殘忍的錘鍊,使我們一看它就知道:這就是費里尼的作品! 和傻子有關的部分,我認為指出許多自覺或非自覺的基督象徵元素是很有意思的。這個傻子被喚為傻子,基督被希羅底(Herod)戲弄的時候也被人叫作傻子。傻子來自天堂,他第一次出現也是在高高的天上。這傻子是永恆真理的教師,他是被誤解的。當傻子被嘲虐,倒在地上,酷似基督在十字架上的圖像。我並不是說傻子就代表基督,但這些基本的象徵卻加深全片的意義。傻子和潔索蜜娜的死是許多方面的贖罪,他們終使藏帕諾在最後產生轉變而帶有幾分人性。 費里尼是個天主教徒,他的編劇、製作和導演,都帶著他無法遁離的天主教傳統背景;儘管他並不願被人稱為「天主教電影製作者」。他寧願他的「天主教主義」(catholicism)只用一個小寫的「c」字作代表。在這裡,此「c」字並不僅與一種宗教有關,毋寧說是關於整個宇宙的。他的信息是一種宇宙性的視象,對所有的人都是真實而有力的。關於《大路》這部電影,費里尼曾這麼說:「本片預備從哲學家Emmanuel Mounier的眼光來描繪和透視一個意想,簡言之就是從一個人到其他人的一般或社會經驗。對於我,僅僅打破每個個人的孤立是不夠的,即使有一個信息能從一個人傳到其他的人也是不夠的,它必需徹查和啟示什麼是束縛從一個人到另一個人的最深的根。藉著《大路》這部影片,使人們被超自然和個人間的交通又曳引到一起。藏帕諾和潔索蜜娜顯然被他們完全孤立的天性所命定,但在他們彼此對立的過程之中,終於還是被牽入自然的交流。我的電影就在表現一個單純的人的渴望和感情(情緒)的方向。電影描繪了一個幾乎不可能的情況,在最最齷齪沮喪的狀況之下,人的精神原質對它的克服。也正基於此,我們的忠言才不致淪為徒然。」 以上的這段話,是費里尼為「The Contemporaneous Magazine」所寫的,發表在1955年。從這裡我們可以清楚看出,他是遠離柏格曼翳暗不健全和安東尼奧尼無目的人生觀的。對於費里尼,《大路》就是生命的道路,我們所有的人都沿著它前行,通過巨大的艱難和困厄,懷著真實確知的目的走向一個肯定的最終目標。費里尼的哲學是正面而樂觀的。 《大路》在1954年威尼斯影展獲得銀獅獎,1956年獲得奧斯卡最佳外語片獎,此外還獲得許多的國際獎項。僅僅在紐約一地,它就持續巡迴上演了三年之久。費里尼指揮了電影的神奇,用人的生命價值和對人類最終命運的深刻知覺,震顫了我們的情感,啟迪了我們的靈智。 《大路》(La Strada/The Road)1954 導演:菲德烈珂•費里尼(Federico Fellini) 編劇:Federico Fellini、Tullio Pinelli 音樂:尼諾羅塔(Nino Rota) 演員:茱莉葉塔瑪西娜(Giulietta Masina)飾潔索蜜娜(Gelsomina)、Anthony Quinn飾藏帕諾(Zampano)、Richard Basehart飾傻子(The Fool) ■譯者:莊靈 ■原(全)文刊於『劇場』季刊第四期(1965)的「費里尼特輯」中,所收錄的評論反映出費里尼創作正盛時期國內外影評及影迷的觀點。 ■延伸閱讀:「2001年觀點回顧1965年的『劇場』雜誌」/李幼新 |

聞天祥影評 : 費里尼與瑪西娜的八(又二分之一)卦

原文出處 : http://movie.cca.gov.tw/Case/Conten...D=405&Year=2007 (台灣電影筆記)  ■茱麗葉塔瑪西娜:《卡比莉亞之夜》(Nights of Cabiria,1957) 1993年費里尼(Federico Fellini,1920.1.20 - 1993.10.31)領取奧斯卡終身成獎的時候,在典禮上說:「我應該要感謝所有曾和我一起合作過的人,但我無法一一唱名,唯一的例外就是我的妻子兼女演員——茱麗葉塔,謝謝你。但是,求求你別再哭了好嗎?」這時畫面切到觀眾席中正在啜泣的茱麗葉塔瑪西娜(Giulietta Masina,1921.2.22 - 1994.3.23)。這是奧斯卡史上最動人的時刻之一。 費里尼,影史上最具想像力的導演。瑪西娜,傳奇的義大利女演員。兩人相識於1943年,因為瑪西娜擔任費里尼編劇的廣播劇主角,聽到播出之後的費里尼打電話邀請她吃飯。所以,兩人都是先聽到對方聲音,才見到人,而且並非從「電影」開始結緣。他們很快地就陷入熱戀,並於1943年10月30日結婚。 眾所皆知費里尼因為替羅塞里尼(Roberto Rossellini)的新寫實主義開山之作《不設防城市》(Rome, Open City,1945)編劇而在電影界正式受到肯定,原在廣播劇、舞台劇演出的瑪西娜也在二次大戰後開始涉足電影演出。瑪西娜第一次以演技獲獎,作品正是費里尼編劇的《沒有同情》(Without Pity,1948),她以本片贏得義大利影評人協會最佳女配角獎。更重要的是本片導演拉圖亞達(Alberto Lattuada)在下部作品《賣藝春秋》(Variety Lights,1950)讓費里尼一塊合導,雖然日後「本片成績究竟誰佔的影響較大?」爭議與討論不斷,但這是費里尼掛名導演的第一部作品,作為他進入導演殿堂的敲門磚,則是無庸置疑的。有趣的是,本片美艷的女主角由拉圖亞達的明星太太卡拉黛普吉歐(Carla Del Poggio)出任,只能扮演「綠葉」的瑪西娜,卻拿下第二座義大利影評人協會最佳女配角獎。 有雙大眼睛但身材瘦小的茱麗葉塔瑪西娜,看來並不容易獲得演出電影主角的機會,她似乎也甘之如飴。例如在費里尼導演的第二部、也是他首部獨立執導的影片《白酋長》(The White Sheik,1952),瑪西娜僅僅客串演出一個叫做卡比莉亞的善良妓女。不過五年後,這個小角色變成一部電影的名字,也就是讓瑪西娜登上坎城影后寶座的《卡比莉亞之夜》(Nights of Cabiria,1957)。 《卡比莉亞之夜》和早幾年推出的《大路》(The Road,1954)可以說是費里尼為瑪西娜量身打造最知名的兩個角色。 茱麗葉塔瑪西娜在《大路》扮演一個看起來有點痴傻的女孩潔索蜜娜(Gelsomina),被母親賣給一個跑江湖的大力士藏帕諾(Anthony Quinn,安東尼昆飾),她被這個男人責打、奪去貞操,還得忍受他的勾三搭四,好不容易找到信念,自許是上帝要她來照顧這個莽漢,卻又遭他半路拋棄至死。在我粗略的描述中,這類角色很容易就淪入廉價通俗劇式的苦命典型,然而瑪西娜不但演得有趣極了,也演出了自尊和心碎,神奇地結合卓別林(Charles Chaplin)與默片天后莉莉安姬許(Lillian Gish)在《落花》(Broken Blossoms,1919)的喜悲特質於一身。例如當她離家時,那又笑又淚,既是離開家人的不捨,又帶有探險外頭新世界的興奮。同樣的,當她被藏帕諾奪去貞操後噙著淚起身,卻又突然轉頭帶著感情笑望著呼呼大睡的男人。潔索蜜娜這個角色通過瑪西娜複雜的表演,卻達到了可信、可憫又可愛的純真境界。 《大路》入圍了1954年威尼斯影展。結果這年的金獅獎頒給卡斯特拉尼(Renato Castellani)導演的《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet,1954)。《大路》則和伊力卡山(Elia Kazan)的《岸上風雲》(On the Waterfront,1954)、黑澤明的《七武士》(1954)、溝口健二的《山椒大夫》(1954)並列銀獅獎。從今天的角度來看,四部銀獅獎之作的影史地位幾乎都遠超過金獅獎得主,除了證明很多時候電影獎只能就當下影響做出抉選,偶然才會選出真正的影史經典,但回到那個時空,確實有不少謹守新寫實主義基本教義派的人指責費里尼的《大路》違背了新寫實的精神,認為他不僅起用明星,還流於感傷。 反而是法國批評家巴贊(André Bazin)力挺費里尼,說:「把費里尼開除出新寫實主義的企圖是荒唐可笑的……他的寫實主義始終是個人化的,就像契訶夫或杜斯妥也夫斯基的作品一樣。(註1)」費里尼自己則認為《大路》是在談人的孤寂,以及孤寂感如何在兩人緊密結合後消失不見的一部片子。「有時候,一對表面上看來最不可能有這樣結合的男女,卻真的可以在她們的靈魂深處發現這樣的關係(註2)。」 但觀眾及國際對《大路》是愛戴有加的。李幼新在「坎城威尼斯影展」一書中寫道某位女性觀眾寫信告訴費里尼,她的丈夫在看完《大路》後,哭著請求原諒。費里尼也提及當時義大利甚至有「潔索蜜娜俱樂部」。最絕的一次,是在很多年後,羅馬治安不好,瑪西娜又喜歡背著大包包出門,終於遇到機車搶匪,後來費里尼去報警,包包不久就回到他們家,但不是警察找回來的,而是搶匪自己寄回,裡面東西沒少,只多了一張卡片,寫著:「潔索蜜娜,請原諒我們。」不是瑪西娜或費里尼喔!而是《大路》故事的女主角「潔索米娜」。 《大路》讓費里尼第一次獲得奧斯卡最佳外語片獎,他的作品一共入圍四次,之後還包括《卡比莉亞之夜》、《八又二分之一》(8½,1963)、《阿瑪珂德》(Amarcord,1973)全都得獎。當時包括美國在內,許多片商都鼓吹費里尼拍攝《大路》續集,幸好費里尼沒有照辦,也沒被吸引離開他創作的泥土,這不是故步自封,事實上他的堅持,才讓《大路》成為他國際聲譽鵲起的開端,而非終止。 《大路》的成功,讓費里尼終於有經濟能力可以搬出瑪西娜的阿姨家(瑪西娜在羅馬一直與阿姨同住,婚後則加入手無恆產的費里尼),兩人在羅馬買了一間屬於自己的公寓。《大路》之後的《騙子》(The Swindle,1955)被費里尼稱為是他最不受歡迎的作品,瑪西娜堅持要演出其中一個騙子的妻子,可惜很多戲被剪掉了,包括瑪西娜一些精彩表演在內。不過之後的《卡比莉亞之夜》再度把費里尼和瑪西娜的事業推向又一個高峰。 費里尼認為卡比莉亞與《大路》的潔索蜜娜之間的關係好比前者是後者沈淪了的姊妹。確實,卡比莉亞在外人的眼中確實也有點「呆」,甚至不正常,作為個送往迎來的妓女,卻對愛情抱著不切實際的幻想,結果是一再遇人不淑。尤其最後,她幾乎失去了一切,沒有了房子、金錢、愛情、甚至信念。但是當她垂頭喪氣不知該何去何從時,一群又唱又笑的年輕人進入畫面,被圍繞其中的卡比莉亞在熱情與親切的氣氛中逐步恢復生氣,然後在特寫鏡頭裡,我們看到瑪西娜(卡比莉亞)即使眼眶含淚,卻匪夷所思地露出了微笑。這場戲實在神奇,用說的根本沒說服力,卻在費里尼的鏡頭處理(他不讓瑪西娜的目光對準攝影機不動,而是遊移多次)與瑪西娜精湛的演技下,像是經歷了複雜曖昧的情緒後,再度重新上路的希望。從這個角度來看,《卡比莉亞之夜》甚至比《大路》更接近卓別林。費里尼曾表示影響本片的是卓別林的《城市之光》(City Lights,1931)。瑪西娜在夜總會大跳曼波舞讓人想起卓別林;他和電影明星相遇的尷尬結果也和卓別林和百萬富翁相遇的情形類似(註3)。巴贊也說:「我甚至傾向於把費里尼視為迄今為止在新寫實主義美學中走得最遠的一位導演,他甚至超越了新寫實主義美學,步入另一個境界(註4)。」可惜,英年早逝的巴贊(1958去世)來不及看到費里尼踏入另一個「境界」的表現。 |

費里尼在1960年以《生活的甜蜜》(La Dolce vita,1960)贏得坎城影展金棕櫚獎,但這部電影卻被部分衛道人士與宗教團體抵制、要求民眾不要進場,多虧他們,反而造就鼎盛票房,費里尼並成為第一位以外語片入圍奧斯卡最佳導演的影人(註5)。之後他又再以《八又二分之一》登峰造極。然而費里尼最風光的這段期間,瑪西娜幾乎沒有任何影視作品推出,雖然她一直希望費里尼能為她拍一部關於被封為聖徒的卡布莉妮修女的電影,但並未實現。直到1965年,費里尼才為她量身打造了《鬼迷茱麗葉》(Juliet of the Spirits,1965),這也是費里尼第一部彩色「長」片(他在1962年的多段式電影《三豔嬉春》Boccaccio '70已使用彩色底片)。

觀眾不難發現《鬼迷茱麗葉》的女主角名字「茱麗葉」Giulietta,和茱麗葉塔瑪西娜的「Giulietta」是一樣的。感覺上夫妻兩人似乎並不介意外人把這部影片「對號入座」。瑪西娜確實對功成名就而且在她眼中充滿魅力的費里尼有些「擔心」,尤其當她的想像或憂慮,又和媒體捕風捉影的報導「一致」的時候,特別是當費里尼的名字和某特定女星牽扯在一塊(我猜應該是在《生活的甜蜜》豔光四射的瑞典女星安妮塔艾格寶)。對瑪西娜而言,拍攝《鬼迷茱麗葉》最大的煩惱不是外界猜疑,而是要再度和費里尼合作。當初費里尼幫她開創演藝事業道路時,還是一名年輕導演;但要拍《鬼迷茱麗葉》的時候,他們不但已經當了二十多年的夫妻,費里尼也已經成為傳奇人物,而她則淡出影壇數載。 《鬼迷茱麗葉》描述懷疑丈夫有外遇的女主角,就此走入一個光怪陸離的世界。有趣的是費里尼與瑪西娜對《鬼迷茱麗葉》的結局看法並不相同。費里尼認為當女主角被丈夫拋棄以後,反而打開了她和外在世界溝通的門窗。但瑪西娜認為女主角會因此變得落落寡歡。費里尼和瑪西娜在銀幕下的真實生活,和電影結局完全不同,兩人感情「歷久彌堅」。反倒是向來崇拜費里尼的伍迪艾倫(Woody Allen)曾在1990年模仿大師為當時的女友米亞法蘿(Mia Farrow)拍了一部《愛麗絲》(Alice,1990),後來果真走上分手、甚至對簿公堂的局面。 《鬼迷茱麗葉》最重要的意義之一,是把瑪西娜帶回帶觀眾面前,她持續在電影、電視演出,但之後二十年,兩人卻不再有銀幕上的合作,直到《舞國》(Ginger and Fred,1986)。《舞國》的計畫是由瑪西娜所提出的,原想放在一個電視劇集來作,系列中還有幾集打算找其他知名導演執導,但因為成本太大而打消,但這個構想卻變成了這部電影。本片最吸引人的除了這對夫妻檔闊別20年又再合作,更讓人難以想像的是本片竟是瑪西娜和馬斯楚安尼(Marcello Mastroianni)這兩位費里尼麾下最著名的演員,首度合作。他們飾演一對曾以模仿好萊塢三○年代銀幕搭檔「金姐與佛雷」(註6)著稱的舞者,因為電視台特別節目的邀請而再度碰面。費里尼對電視文化確實有點不以為然的批判,但更迷人的卻是兩個老藝人在有點難堪又興奮的重逢中,咀嚼出的人生況味。我在中學時期第一次接觸金馬影展,看的第一部費里尼電影就是《舞國》,老實說,先擄獲我的,是茱麗葉塔瑪西娜。瑪西娜也以本片獲得義大利影評人協會最佳女主角以及義大利電影獎(David di Donatello Awards)的三十週年特別獎。算是為兩人銀幕情緣劃下完美的句點。 《舞國》之後,費里尼還執導了兩部電影;瑪西娜則主演了一部法國片。1993年費里尼領完奧斯卡終身成就獎後,終於下定決心去瑞士作冠狀動脈繞道手術,之後回到故鄉里米尼(Rimini)療養。然而就在瑪西娜暫時離開他回羅馬處理一些急事的時候,費里尼竟在飯店房間中風。之後他改到費拉拉專治中風的醫院療養,而此時瑪西娜也在羅馬住了院,她腦裡長了一個不能開刀的瘤。 費里尼說服了醫生讓他回羅馬治療,並費盡心思要為瑪西娜安排一個夢寐以求的結婚五十週年紀念。他認為瑪西娜病得比他重,建議將兩週後的紀念日提前慶祝。結果費里尼在那個星期天中午和瑪西娜浪漫共餐後,晚上於醫院再度中風,而且陷入昏迷。直到兩個禮拜後,也就是撐過了兩人真正結婚五十週年後的那一天,他才過世。瑪西娜在費里尼往生後五個月也跟著走了,她的遺體被送回里米尼和費里尼作伴(註7)。 註1:André Bazin,『電影是什麼?』,崔君衍譯,遠流出版社,p.379。 註2:Charlotte Chandler,『夢是唯一的現實—費里尼自傳』,遠流出版社,p.138。 註3:同註2,p.151。 註4:同註1,p.380。 註5:費里尼一共入圍過四次奧斯卡最佳導演,其他三次是《八又二分之一》、《愛情神話》(Fellini - Satyricon,1968)、《阿瑪珂德》。 註6:「金姐」全名金姐羅潔絲(Ginger Rogers),「佛雷」則是佛雷亞斯坦(Fred Astaire),他們在三○年代為雷電華公司拍了不少膾炙人口的歌舞片,費里尼曾說他們是當時義大利人心目中的美國形象。兩人在三○年代末期分道揚鑣,1949年又再合作《金粉帝后》(The Barkleys of Broadway)。不過令人惋惜的是後來金姐羅潔絲竟然控告費里尼的《舞國》侵權,還要求禁演與比影片成本還高的賠償金,此舉徒然讓一代明星成為影壇笑柄。 註7:與費里尼、瑪西娜同眠的,還有他們的第二個孩子Pier Federico Fellini。他們的第一胎因瑪西娜在懷孕期間從樓梯摔下來而流產;第二個孩子則在出生後只活了兩個禮拜。此後瑪西娜無法再生育。費里尼常開玩笑說自己就是瑪西娜的小孩,或說瑪西娜也長得像個小女生,以及最常用的說法:「電影就是我的孩子!」其實都在避談這段傷心往事。 ■延伸閱讀:解讀費里尼—卡比莉亞之夜或新寫實主義歷程的終結 ╱安德烈巴贊 |

| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:15 AM. |

vBulletin Version 3.0.1

powered_by_vbulletin 2025。