|

PCDVD數位科技討論區

(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)

- 系統組件

(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=19)

- - [開箱] i7-8700K主流6核高頻來臨ROG STRIX Z370-E

(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1135797)

|

|---|

[開箱] i7-8700K主流6核高頻來臨ROG STRIX Z370-E

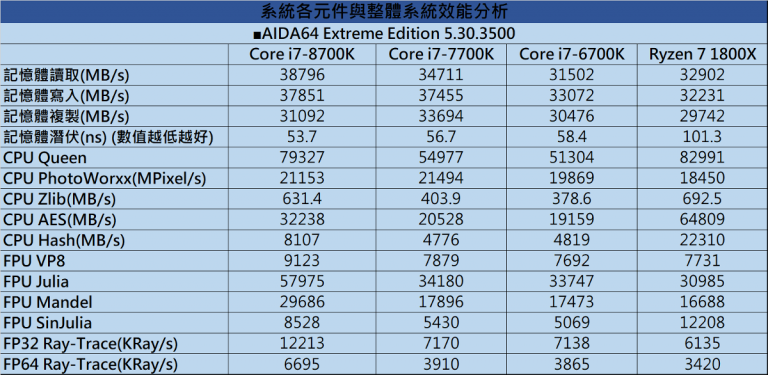

2017 的上半場由 AMD Ryzen開啟桌面消費級

處理器通往多核心 6C /8C 的大門以後 下半場 Intel 陣營也搬出了還擊策略 突破了自從一代Core i長達將近七年的時間 美金定價$299.00 - $305.00 除了X平台以外 這個價位帶的處理器搭配/Z晶片的雙通道架構版本 一直是4核心8線程把持著,也被戲稱擠牙膏策略 一方面也是由於AMD長期的效能/規格落後導致 直到2017第三季Intel原本規劃好的6C提前發布 Core i7 第八代處理器終於加上核心數量 4→6 這也使得預算較充足或者是久沒換機的玩家/用戶趨之若鶩 大約預算設定在30K整機的電腦會是8700K與非K的目標 簡單來說就是換機的時候確實到了,有效能大躍進的成長 ︰︰本次開箱測試︰︰︰  盒裝目前第一波已售罄,目前剩對岸能買簡中盒裝版或者散片  Core i7 8700K 散裝正式版 華碩ROG STRIX Z270 GAMING 酷碼MasterLiquid ML120L RGB 順便補上同樣參數配備 8700K 對 7800X 6C對6C的測試 主板的部分礙於晶片限制目前首波都是 Z370 使得組機建構成本會拉高,如果不是很急著要裝可以戒急用忍在等 至於Z370板子各家攻勢也非常猛烈,瞄準8700K的換機潮,數量也不斷擴增 華碩方面自從整合了STRIX系列在主板以後 在各種型號都是市場的高指定率,尤其是中階偏高 市占率已高達 45% 以上,不容小覷 STRIX主機板系列從Z270以後命名也稍微改了一下 原本是Z270E 從X299開始把英文改成 -E 象徵GAMING系列最高階 X299-E GAMING / X399-E GAMING 到了Z370就成了 Z370-E GAMING 也就是過去的 ROG Ranger遊騎兵系列 至於 TUF 系列的定位整合PRO GAMING 以後就往下降階 Z370-E GAMING 目前華碩GAMING系列最高階 5 年保  附贈的配件配上滿規給好給滿   打開盒子後左邊的紅色小盒不是裝飾 裡面裝著2T2R三角的外接天線   其他的配件就是說明書跟裝飾品掛牌的貼紙等等   額外附贈一個VRM風扇小支架,因應超頻後 溫度會上升的狀況,讓超頻者玩家可以自己掛風扇散熱  Z370-E GAMING的外觀,顏色比Z270更搶眼顏色發散 由暗灰色更改消光銀  Z370-E GAMING 的PCI-E配置數量 x16三組其他四組為x1  供電配置10 Phase (8+2)  I/O 部分加上高階才有的導光條  音效搭配SupremeFX全日系電容以及沿用瑞昱Realtek S1220A  USB3.1 Gen2 機殼連接器  擴充SATA提供6組,跟一組平行的USB3.1 Gen1機殼連接器  3D Mount 鎖點搭配3D印表機列印擴充個性化改裝  因應RGB發光風氣,除了基本的12VRGB 也加入了 5V 的針腳  預留兩組 USB 2.0 慢速I/O擴充針腳以及第二組USB3.1 Gen2機殼連接器  具有散熱功能並非純粹裝飾的刀鋒型PCH散熱片   拆掉以後底部附上一層導熱膠提供給高速NVMe M.2 SSD散熱使用  在CPU旁邊以及PCH晶片組上下各兩組組成 雙 M.2 支援NVMe RAID 第一組僅支援PCI-E版本M.2 [img]https://i.imgur.com/rQhXFsw.jpg] [img]https://i.imgur.com/QjeH6pQ.jpg] 用來回報系統溫度跟監控的環控晶片 NCT6793D  STRIX Z270 GAMING 的後I/O配置 2T2R WiFi跟I網 / USB2.0 x2 USB 3.1 Gen1/Gen2 A+C 以及顯示端子提供DVI-D跟HDMI 1.4而DP 1.2支援2160P 60Hz  採用1個冷排的酷碼MasterLiquid ML120L RGB 來當作搭配 8700K 的測試標的    如果預算2K上下,單冷排的AIO水冷算是理想的選擇 目前市面通路價格低位的RGB的AIO水冷選擇性也不多  測試前透過 AURA Sync調整 剛好很意外調成先很夯的業力紫發光AURA Sync同步  ─────────────────────────── 測試環境參數對比 測試時脈 4.7Ghz 全核 Core i7 8700K vs Core i7 7800X   ROG STRIX Z370-E ROG STRIX X299-E DDR4 2666 8Gx2 雙通道 DDR4 2666 4Gx4 四通道 WD Black M.2SSD 512GB EVGA GTX1070 FTW ─────────────────────────── CPU 運算性能測試 CPUMark99 Core i7 8700K︰842 Core i7 7800X︰799 CPU-Z 對決絕相同價位的 R7 1700X Core i7 8700K 單線︰558 Core i7 7800X 多線︰552.1 Core i7 8700K 單線︰4256 Core i7 7800X 多線︰3947.4  3DMark Core i7 8700K︰8304 Core i7 7800X︰7841  PCMark 10 綜合 Core i7 8700K︰6888 Core i7 7800X︰6682  PassMark 綜合 Core i7 8700K︰17026.7 Core i7 7800X︰17595.3  Cinebench Core i7 8700K 單線︰205cb Core i7 7800X 多線︰205cb Core i7 8700K 單線︰1560cb Core i7 7800X 多線︰1523cb Core i7 8700K OpenGL︰177.47 Core i7 7800X OpenGL︰151.69 [imghttps://i.imgur.com/496uAdB.jpg[/img] 記憶體頻寬讀寫測試 AIDA64 Memory 8700K 雙通道 R 37867MB/s W 38536MB/s C 34554MB/s L 54.1 7800X 四通道 R 55854MB/s W 65741MB/s C 52884MB/s L 82.6  GAMING 遊戲性能測試 解析度 1920x1080 - 144Hz 顯示卡 EVGA GTX1070 FTW  Unigine Superposition Core i7 8700K︰13073 Core i7 7800X︰13078  火線獵殺:野境 Core i7 8700K︰52.27  Core i7 7800X︰53.14  GTA5 俠盜獵車手V Core i7 8700K︰77.3  Core i7 7800X︰74.0  綜合以上測試看到 8700K 跟 7800X 7800X有X299平台四通道優勢 在需要大量記憶體處理運算的環境優勢較強 單核心運算方面以及在遊戲性方面無庸置疑8700K仍為首選 且平台建構成本下Z平台還是低於X平台 7800X搭配四通則是給需要需要6C入門+高頻率 以及大量記憶體的需求者較適合 全平台功耗比較顯卡滿載+處理器滿載 Core i7 8700K︰361W  Core i7 7800X︰400W  ─────────────────────────── Core i7 8700K 搭配1D AIO水冷溫度測試 待機環境下溫度  [img=Intel XTU 壓力測試4.7Ghz全核全頻   在過程中觀察並未發現Thermal-Throttling也就是沒有降頻的情形 一般來說用2K上下的重塔空冷或者AIO 1D水冷就足以應付預設 如果要往上穩定5Ghz或者更高頻率日常運行才建議2D水冷或水道水冷 Z370-E有附贈VRM PWM的風扇散熱支架如果長期超頻可以外掛小風扇 ─────────────────────────── 最後來一個 8700K 再往上調200Hz =4.9GHz 4.9Ghz CPUMark99  4.9Ghz CPU-Z  4.9Ghz Cinebench  4.9Ghz 待機溫度  4.9Ghz XTU Benchmark 核心溫度93  因為使用的是1D入門等級銅底水冷所以4.9日常穩定差不多 5.0Ghz 就需要動用到2D 240/280或3D 360mm的散熱 ─────────────────────────── STRIX Z370- E + Core i7 8700K 心得 主板的部分看起來ASUS未來的主流Gamine走向 以-E為最高等級目前只有在Intel平台才有 適合預算在5000-7000內的遊戲玩家平台主板 可以視為STRIX主機板的完整版 不過STRIX 系列的基本發光盤提供設計有限 如果需要更多更亮的需求得外街燈條或者上ROG高階版本 至於Core i7 8700K的效能確實令人驚艷比自家HEDT互有勝負 目前遊戲支援性已經漸漸由4跳6至於8應該還沒那麼快 如無意外應該是兩年內6核心高頻率的首選非K與K 最重要的是第八代散熱K版對應的部分 目前AIO一體水冷已經成熟選足性也琳瑯滿目 如果要配K版跑預設全滿最好還是用個中塔或者一體水冷 這一回合Intel已經搶回6C門檻價格與效能兼顧領先的旗子 接下來就看AMD如何出招精進Ryzen Plus版本提升頻率 以及等Intel持續精進製成讓核心溫度下降 在解熱議題上能夠不用花費這麼多的功夫 目前第一波八代處理器市場已經搶購一空 通路實際銷售狀況仍以組新機為主,組整台的最大 純升級CPU+MB的玩家或者使用者還是得排在後面 預計第二波供應應該為10/21以後 持續等待非Z晶片主板推出以及解禁這樣裝機成本才能下降 全面帶來完整的八代換機潮 |

感謝細心的分享文,我認為I社買K現在意義不大因為不好超了,不如買無K的,我最近也想買

Z370+8700,但卡在該死的DRAM,預估要20000內打發:unbelief: |

當剛組完Z270加I7 7700K時 I8剛好發布想說有點後悔太早組了

最近看起來安慰許多了換湯不換藥牙膏擠的有點難看 |

引用:

不會啊我看測試比4/8好不少,但要看跑什麼軟體,重載落在何點,如果不是多CORE就無感, 話說如果RYZEN 1700降到8K我是願意考慮AMD的,I的6/12可以跑贏A的8/16已經不錯, 雖然高時脈幫不少 |

https://www.kocpc.com.tw/archives/166543

玩家發現 6 核心 Ryzen 5 1600X 處理器買回家竟然是 8 核心,這太不科學了。 |

引用:

記憶體效能 有點偏弱 輸給四核心 如果要跑RAMDISK讀寫應該還是會弱掉 再把壓縮檔 解到RAMDISK 這樣效率更輸........ 多兩~四核 記憶體也沒比較快 不太可科學...   |

經過好幾年,終於在對手拿出東西後, 多擠了一點牙膏

消費者在這種情況下也是自爽 |

2個附加檔案

價差還是有的~INTEL不搭水冷就是要開蓋

要超頻就是要開看加上水冷.....這些都是隱藏成本 |

引用:

怎麼大家講話都這麼的 :laugh: A社還要再多加油啊,別又只風光個1年、然後又繼續被人家痛扁10幾年了....... |

引用:

8700K開的那個價格, 10年嗎, 可能只是多一點點的牙膏 比起來做手機的apple像佛心公司一樣 |

| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是12:34 AM. |

vBulletin Version 3.0.1

powered_by_vbulletin 2025。